陶世忠專欄〉發現張照堂

2021/11/25

- 文字 / 陶世忠

第一次聽到這名字,是從攝影前輩何經泰口中得知,當時我正忙於安排〈阿富汗少女〉史蒂夫.麥柯里台灣大師會的邀約清單,只聽旁人紛紛興奮的詢問 「張老師真的會來嗎?」也隱約知道此人為重量級人物。

這樣的故事數之不盡,不論是雲門舞集的攝影大師劉振祥,還是金馬導演楊力州,或是劇照攝影師郭政彰,許多我的好友都跟張照堂有所淵源,而這些人有兩個共通之處,一是以曾與張老師共事為榮,二是完全不敢聯絡他。

這讓我很頭痛,因為從想見他,到實際見到本人,花了我一年的時間。期間則是透過他的照片,與旁人述說的故事認識他。而每當多知道他一點,也讓我對這神秘的傳說更感到好奇與欽佩。

張照堂,生於1943年,台灣男性攝影家,從事紀錄片製作與影像教育工作,國家文藝獎與行政院文化獎得主。大學時代開始以藝術攝影揚名,畢業後從事新聞紀實攝影,中年後開始彙整編輯台灣攝影歷史,系統性的將中、壯生代最具代表性的攝影家作品集結成冊。看到這裡,相信許多人已沒耐心了吧?紀實攝影不就是新聞照片嗎? 有什麼好看的?

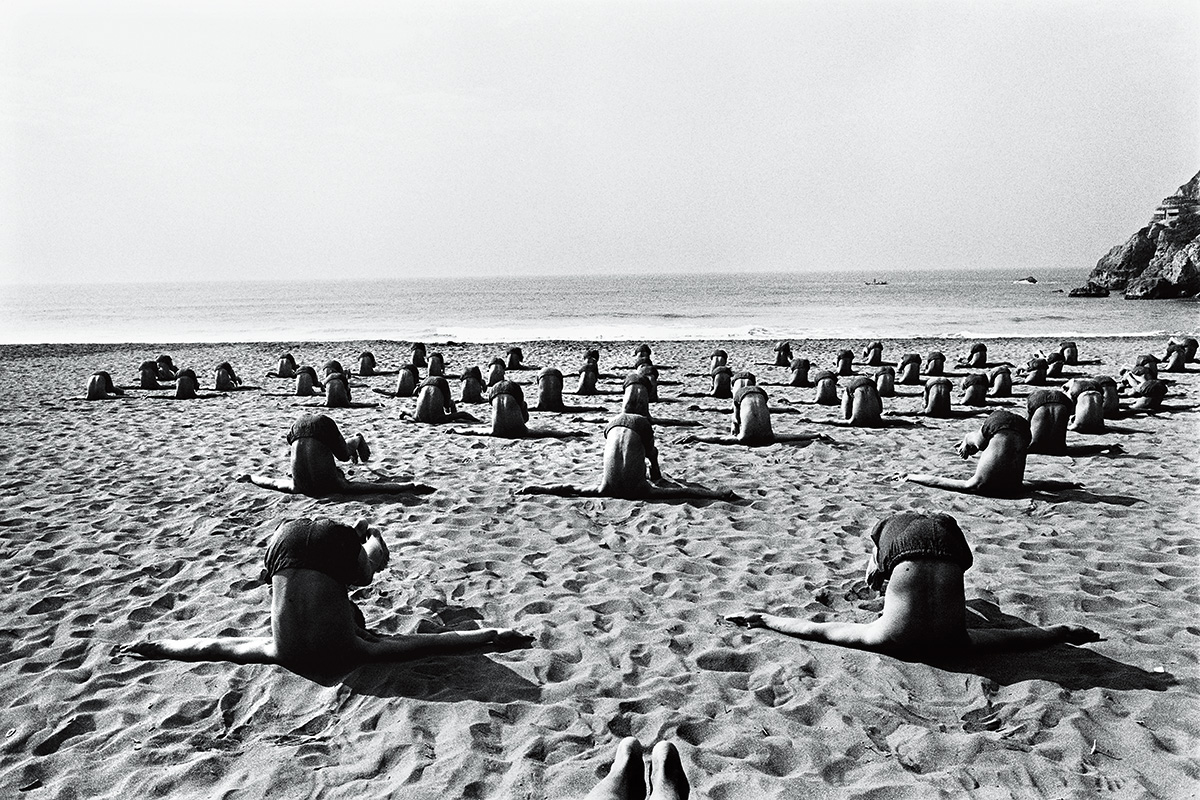

張照堂作品,台南/官田/2004(圖片來源:張照堂提供)

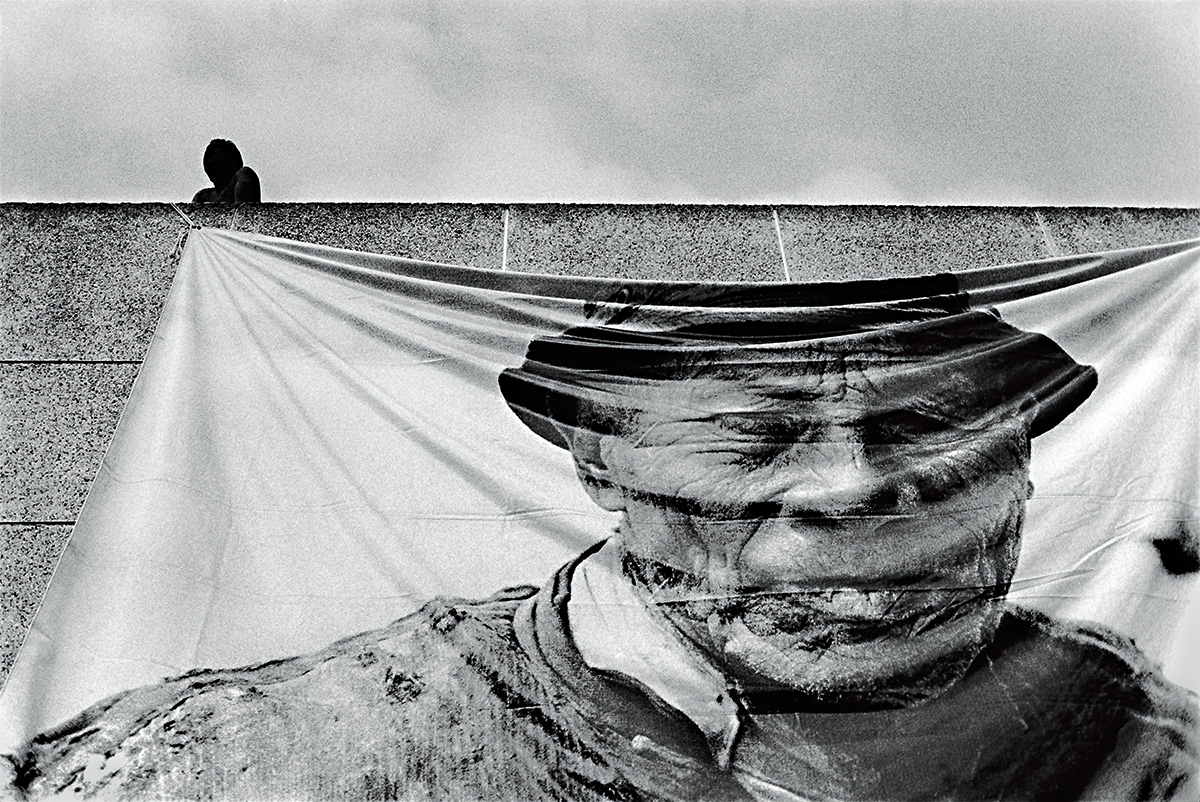

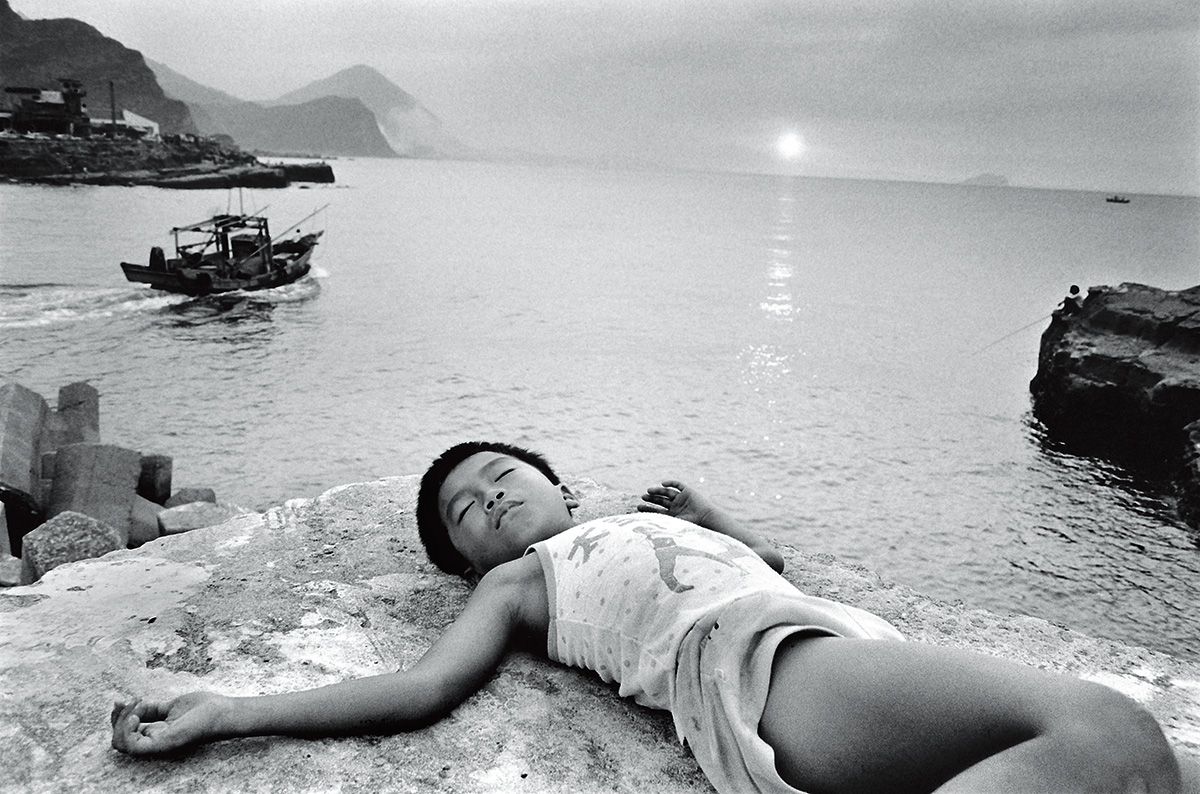

事實上,紀實攝影是魅力無窮的,而張照堂的影像作品美感更是獨一無二,就算不認識他的人,看到也一樣能感受到它們的不凡之處。不論是深邃強烈的黑,或是「自己會說話」的影像,都隱隱約約可以感受到背後特殊的創作者與其叛逆的靈魂。那早已經不是影像,而是一個人的信仰,跨越時代,用人生訴說著無言的故事,讓觀者無不發自內心的動容。

張照堂的影像作品,呈現的是時代共同期許。在那沒有手機觀看影片的時代,他的黑白影像特別引人入勝,而紀實攝影,更是攝影的基本:去接觸,去融入,去理解,讓事實的傳播變成改變的契機。在解嚴前言論不自由,民風保守的年代,這樣的一群人把資訊變成知識,讓社會自然的改變,變成現在的理所當然。

「我沒有那麼可怕,最近我要弄個展覽,歡迎來幫忙。何經泰你熟,在他那兒(好好基地)我們找天一起去!」 很自然我也變成跟他有緣的人,遇到每一個認識張照堂的人,都有急著想分享的與他共事的故事。

張照堂作品,基隆/鼻頭角/1990(圖片來源:張照堂提供)

其中,有些人因為張照堂開啟了攝影之路,有些人則是大學時看過他的照片而成為記者。其實只要見到他,就可以了解為什麼。他的攝影集最具代表性的應屬台北市立美術館出版和展覽同名的「歲月照堂」,那是台灣攝影的極致表現。

他的新作大多數是台灣攝影師們的歷史紀錄,其中很多攝影師都是我的前輩,但大多以輔助作品完整度而存在,藉此,張照堂將許多人一起努力的台灣攝影歷史記錄下來,提攜著走在相同路上的後輩。

一個好的攝影師,可以拍出吸引人的照片,一個偉大的攝影師,會啟發他人。那什麼樣的人,別人會以與他共事為榮?

我想,應該是心服於那人所想創造的理想。

【攝影分享】

底片剛開始只有黑白二色,感光度不夠,並且非常昂貴。過去攝影師為了克服這些問題,發展出適合黑色的幾何構圖,故事則常寧靜如畫,而每一張照片更是深思熟慮後所拍攝。歲月更迭,黑白影像形成特殊風格。雖然現在相機的濾鏡可模擬出特定風格,但常常少了那一味。黑白是一種無法仿照的時代感。