登山小白初百岳,挑戰最難爬的一座山「玉山主峰」

2025/03/12

- 文字 / 奇光出版

◆愛山、親山,也讀山、寫山,時常發表精闢文章針砭時政、評論登山議題的「城市山人」董威言,睽違三年再推出以公民身分行腳山林的全彩圖文力作,獻給所有熱愛山林的戶外人。

◆台灣有不少登山相關的書籍,但主要集中在來自西方的登山技能工具書、登山與步道文學等,台灣本土亦有人書寫來自8000公尺巨峰的攀登故事、步道與路線介紹、抒情與紀實夾雜的登山報導╱紀錄、山林工作者的職業經歷、山林主題的散文集與小說、區域性的環境史專書等。但是著眼台灣整體登山環境,以及作為一位台灣公民該如何看待自家山林的書籍卻極為稀罕。

◆本書從作者的親身登山與人生經歷出發,有登山帶來的自我成長與實現、有重新認識台灣歷史的震撼與反思,還帶領讀者審視諸多環境與社會議題,廣泛而彼此連結,最後再引導到山與人關係的分析與主張,望為台灣的山林書寫注入一股藉著立足過去與當下,進而思考未來的能量。

「登山對我而言,尤其是在山上連續步行數日的行程,能夠漸漸軟化一層受文明生活燒製硬化的外殼,助我找到一個陌生但快樂的自己。登山意味著揮別舒適,揮別舒適即是發掘潛力的契機;和本為陌生人的隊友們患難與共、互相幫助,乃至自發為隊伍貢獻力量,從其中獲得快樂,亦是一種當今都會生活中難得的體驗。也許這就是我喜歡登山的理由吧,幸福感。」──本書作者 董威言

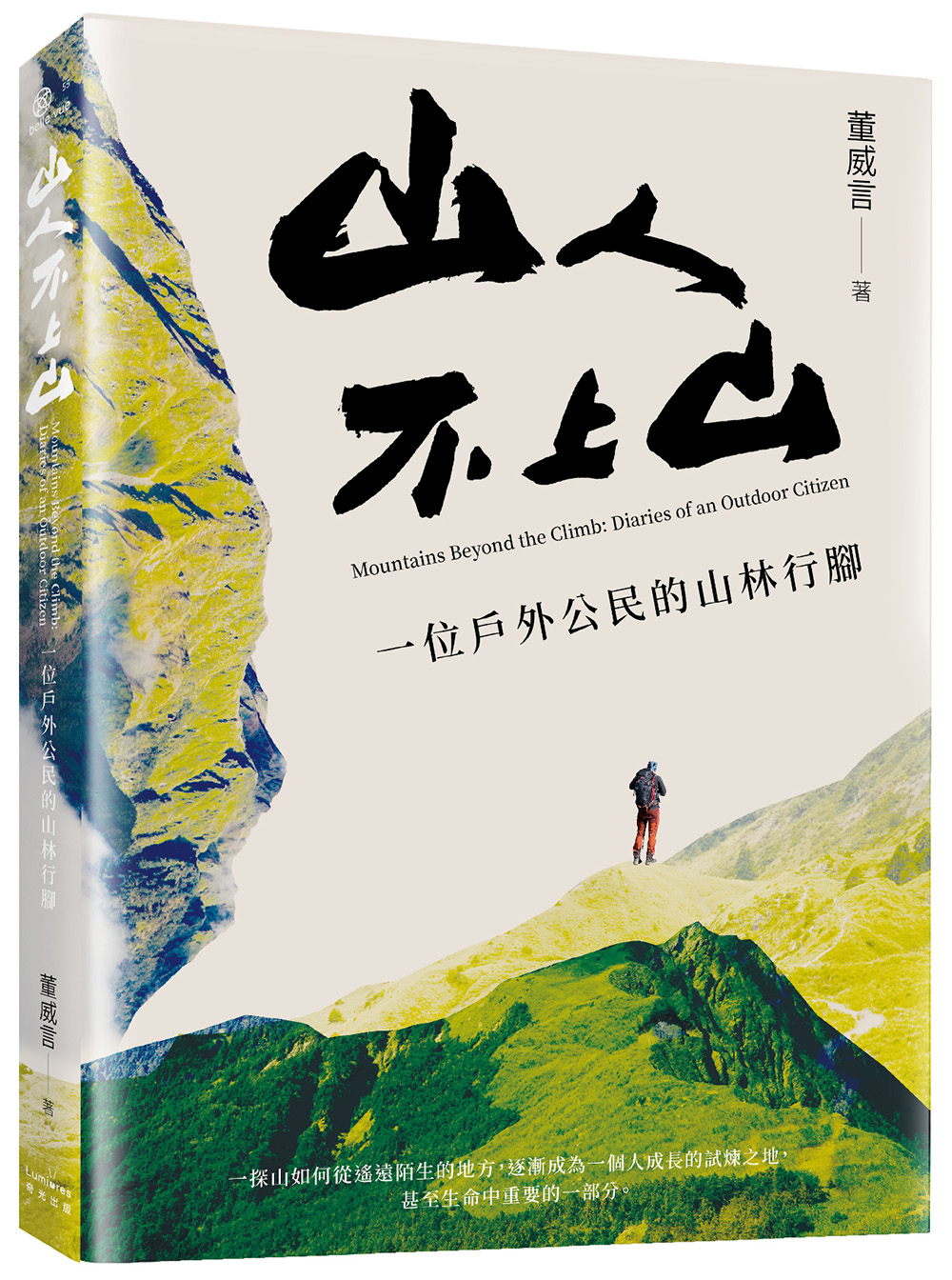

《山人不上山:一位戶外公民的山林行腳》(圖片來源:奇光出版提供)

書名:山人不上山:一位戶外公民的山林行腳

作者:董威言

出版社:奇光出版

※以下內容經授權摘自《山人不上山:一位戶外公民的山林行腳》,未經同意請勿擅自轉載

最難爬的一座山

山第二次闖進我的生命,也是我人生的轉捩點。感謝台灣人一定要做的三件事,也歸因於一成不變的工作使我渴望改變,登山這個念頭在我心頭盤旋多年,就等待著一次衝動。事實上,早在我父親發生山難的隔年,我的心就開始躁動不安,像一台煞不住的火車。到了什麼程度呢?我幾乎是廢寢忘食的上網搜尋各式各樣的登山資訊和照片,尤其是雄踞各大洲的高聳山脈,如阿爾卑斯山脈、喜馬拉雅山脈、喀喇崑崙、安地斯山脈、洛磯山脈等,以及各地登山史中無數的人物與故事。我渴望親眼見證群山震懾人心的力量,也或許我渴望知道為何爸爸會對登山如此執著。

※延伸閱讀:《群山之島與不去會死的他們》因為面對死亡,所以活得更飽滿

※延伸閱讀:再危險也要去!《群山之島》製作人詹偉雄:在山裡,有一種無與倫比的神聖時刻

我知道按部就班的重要性,於是決定要從自家的山開始,慢慢累積經驗,實際的目標則以玉山、雪山為優先,其餘的看情況。然而眼前擺的難題是:周圍完全沒有同輩在登山。究竟一無所知的我要如何啟程呢?幸好當我輸入關鍵字並按下搜尋按鈕之後, 網路就給出了答案:商業團。

※延伸閱讀:認識台灣中級山,荒野裡的最後一片祕境

可是在2014年,或是我寫此書的2023-24年,商業團的問題一直沒變過:完全不知道怎麼挑才好。當時的我雖然懵懂,卻十分清楚登高山是具有風險的活動,身為新手的我需要值得信賴的業者,但爬文卻始終只找得到語焉不詳的評論,政府網站也沒提供任何有用的資訊。最後我只好挑一個看似頗具規模的業者,填寫報名表與刷卡單傳真,完成手續。行程名稱是「玉山主峰登峰隊」,兩天兩夜,星期五晚上在台北集合,乘車到東埔過夜,隔日登山夜宿排雲山莊,並於凌晨出發登頂看日出,然後直接回到登山口搭車回台北。我萬萬沒想到的是,其後每月月底我都要接一次業者行政小姐的電話,問這一次沒有抽到籤,下個月要不要繼續?這一等就是大約一年,等聽到小姐來電說抽到籤,我都懷疑是不是聽錯了。這就是為何當有人宣稱全台最難爬的山是玉山, 山友們都會露出會心一笑,畢竟僧多粥少,就連免住宿的一日往返都需要抽籤咧。

業者有舉辦行前說明會,但我在平日無法參加,只能按照他們傳來的注意事項和裝備清單購買裝備,這才發現投資量比想像中大。儘管心中想著便宜堪用就好,但看著展示櫃上琳瑯滿目的專業服飾和裝備,又聽店員不著形跡的高段勸敗,實在很難控制自己的欲望!由於缺乏經驗的緣故,我對於什麼一定要帶、什麼可以帶、什麼不值得帶毫無頭緒,行前打包竟然將65升的大背包塞得滿滿,重量超過20公斤,既沒有睡袋又沒有鍋具,我究竟是裝了些什麼東西啊?

原本我並不確定集合地點,不過一走出捷運站出口就放心了: 好幾位背大背包的登山客與手持清單的工作人員正站在前方呢! 於是我前往報到,然後去鄰近的便利商店買晚餐,帶著路上吃。嚮導提起我的背包時嚇了一跳,問我:「少年仔你是要去爬啥米山?」我只能略為尷尬地替自己開脫:「負重訓練。」

團員到齊之後,遊覽車從台北出發,沿途停靠南崁和三義接其餘人上車。中巴座位對我來說很不舒服,一路上只能半睡半醒或是與旁邊的人交談。我很快就發現,商業團的隊員組成很複雜, 例如我參加的大型隊伍之中,就分為許多「小圈圈」,多半為相識的朋友和同事一起報名,其餘的就像我一樣是邊緣人,年齡層大約是中年與老年,年輕人極為稀罕(我當時年近30 歲已是全團第二小)。負責統領這群烏合之眾的就是寥寥數位嚮導,他們都用山上的動植物來稱呼自己,比如說「老鷹」或「柳葉菜」,同時發下簡易綁帶冰爪、西點麵包盒、垃圾袋,以及印有業者品牌的藍色背包套。

巴士最後抵達東埔已經是11點半。時值嚴寒的1月,高山上可能降雪,所以業者為每位團員準備了一具簡易冰爪,在飯店的一樓大廳現場教學,但我想大部分人應該都只想趕快洗澡就寢, 有聽沒有懂。晚上我跟3名散客團員同住一間兩張大床的4人房。

大家都是意外的在這天抽到,處境一樣。除了車上略有交談的軍人小弟外,還有一位長輩小許,以及一位洗完澡後穿緊身棉衣,曼妙身段畢露的男子(嚇到我),看起來都滿好相處。聽從嚮導的建議,我睡前先把不需帶上山的東西放到一袋裡,比如說來時穿的衣物、耳機等等,減輕明日上山的重量。

隔日6點鐘起床,將所有東西整理好後帶到大堂放下,6點半吃自助式早餐,7點多從飯店發車前往上東埔停車場。途經新中橫公路,撇開部分還在施工中的險惡路段不提,這條路風景優美。最令人欣喜的是今天天氣非常晴朗,巴士越走越高甚至躍升雲海之上,讓整車的人都興奮了起來,紛紛舉著相機或手機貼著車窗拍照。

下車拿背包時,即便是識途老馬的資深嚮導,也因為好天氣而露出微笑,對我說我們平常在都市太習慣廢氣,但在這空氣清新的高山上,一有車經過就能清楚聞到了。下回等車輛一經過, 我馬上用力聞一聞,果真是這樣呢。直到眾團員全數下車後,我才見識到團體的規模之大,兩輛中型遊覽車少說40人左右,背包全部套上業者發的背包套,一齊走在公路邊上煞是壯觀,也難怪要抽一整年才能讓這麼多人同時上去。

在檢查站乘接駁車直達玉山登山口後,我們正式開始行程。業者派出三個嚮導帶隊,私下詢問才知道資歷和功能各不同,老嚮導殿後,其次的領路,剩下的實習嚮導就走在隊伍中間隨機應變。他們特別強調隊員往前不可超過嚮導,體力不濟就慢慢走,與殿後嚮導同行,中間的隊員出現任何狀況則就近找實習嚮導,千萬不要逞強。就我看來,實習嚮導是個年紀尚輕的女生,周遭隊員都喜歡跟她聊天,恐怕不是真的有事吧。後來由於我不喜歡走在人群中,索性自稱新手,一路緊跟著帶頭嚮導身後。說我是新手倒也無可厚非,玉山可確確實實是我的第一座百岳啊!

從登山口到排雲山莊路徑大致上平緩易行,加上天氣晴朗,嚮導刻意控制速度,讓大家頗有餘力在行進中聊天,其中自然會有「你為什麼要來爬玉山?」我向一位阿伯說是「台灣人一定要做的三件事」,不幸只招來尷尬但不失禮貌的微笑,害我慘遭代溝絆倒一時無法起身。至於大部分走在我附近的人,回覆皆是想一圓登上玉山的夢想。在西峰下觀景台休息時,嚮導指著玉山主峰給大家看,我抬頭只望見岩石稜線上一個突出點,心想怎麼跟照片中的玉山截然不同?原來新台幣千元鈔背面的玉山(以及絕大多數的宣傳照), 都是從玉山北峰氣象站拍攝的北面,但對於第一次登高山的我來說,實在不易在腦海中建構出群峰之間相對位置的空間感。寬大好走的步道,也令我難以想像「孟祿亭」的由來,竟是一位50年代在此墜崖身亡的美國稅務專家。

新台幣千元鈔背面的玉山,以及絕大多數的宣傳照,都是從玉山北峰氣象站拍攝的北面。(圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

如果玉山是全台最難爬的山,排雲山莊自然是全台最難抽到的山屋,到了中籤者可躋身「天選之人」的程度。台灣再怎麼說都有千萬之眾的人口,登山口再遠不過就是一天車程,如此這般想圓夢的人實在太多了,即使沒申請到也可能來碰碰運氣,使園方總是嚴陣以待,在山莊檢查每個人的入園證和身分證件。但對於不明就裡的我或是團員來說,申請或受檢查都是業者代勞的事務,更不在乎入園證的意義為何,反正我們的目標就只是登上台灣第一高峰罷了。

排雲山莊一樓是廚房(供餐業者專屬)、交誼廳、餐廳,側門外是樓梯和供少數住客自行炊煮的半戶外場地,二樓是帶隔間的臥鋪區,每個房間都有鋪軟墊的雙層通鋪,也可事先租借睡袋。一打開側門,可以看到西北方向有一間神祕木屋,據說是工作人員的住宿地點。我上樓看一看鋪位區,意外發現今晚沒客滿,可能是因為1月氣溫嚴寒嗎?嚮導稍晚告知明天要摸黑上路,我們就利用晚餐前的空檔整理背包。下午5點是晚餐時間,嚮導先發給我們餐券,再端著盤子依序領餐,食欲好也可再來拿剩餘的食物。我對食物向來是重量不重質,所以能吃一頓粗飽頗是開心。晚餐後,嚮導上樓用手指血氧機測量所有團員的血氧含量,我的指數是90左右,隔壁的年輕軍人弟弟竟然是98,令周圍團員嘖嘖稱奇,莫非是個稀世練武奇才?

晚餐後,排雲山莊外的夕陽與雲海讓很多人在門外流連忘返, 景致之美令大家不自覺地放低了音量,靜靜駐足觀賞。待夜幕低垂,滿天星斗令人目不暇給,可惜大部分的星空都被山與建築物遮住,更晚的時候一輪皓月升起,強烈光芒幾乎遮住了四分之一的天空。交誼廳之中,嚮導正在用簡報上跟玉山有關的課,但我沒興趣聽,隨即上樓準備就寢。由於睡袋要價不斐,我行前就選擇花錢向山莊租,然後可怕的問題來了:因為我身高高的緣故, 睡袋的長度只能蓋到我的胸膛,但1月的高海拔氣溫可不是開玩笑,逼我只能用外套遮住其他部分,套上保暖的毛帽。當夜我睡得痛苦萬分,不只遭遇恐怖的「雙鼻塞」,被逼著用嘴巴呼吸冷冽的空氣,久而久之腦袋中某處竟伴隨著脈搏抽痛。最終,我蜷曲進睡袋之中,改用側睡,想不到神奇地開通了一個鼻孔。一旦我能用鼻孔呼吸,頭痛情況就有所改善,總算迷迷糊糊地睡著了。

【山人視角】

學生登山也不容易嗎?

由於學生擁有年輕和寒暑假的優勢,除了籌措裝備上會有些拮据外,只要「有緣」加入登山社團就能夠一親群山芳澤。為何要強調「有緣」呢?台灣過去擁有一段學生社團風起雲湧的年代,含台大、師大、政大、興大法商、東海、屏科大在內,有數之不盡的的登山社,最興旺者還有能力出社刊,而且總愛探訪前人少有或未曾記錄過的山區。

事實上,經過早年的探勘時期,70年代百岳風潮興起後大眾的注意力都放在成熟的路線上,正是這群熱血學子接下了探險的火炬,進擊更深更遠的山域,留下《丹大札記》、《白石傳說》等著作。有人可能問,台灣就這麼小,哪有這麼多山可以爬?台灣小歸小,卻因為板塊運動活躍的特性,讓一蕞爾小島在其氣候帶內擁有世界上密度最高的高山,即便是神祕的「千岳俱樂部」成員,也從未有人聲稱自己登上了台灣全部的山。目前最驚人的公開紀錄是2023年,由羅明原創下的第一位完登所有3000 公尺以上高山(含百岳)丶小百岳、日本時代所立之一等三角點丶二等三角點、三等三角點紀錄,總數超過1200個山頭,其中許多山的名字對於大眾,甚至是一般山友來說皆是聞所未聞。

然而,登山環境也會隨著社會和法規變遷。早年登山只需要申請徒具形式的入山證,國家公園成立後多了承載量的天花板,出於環境保護理由限縮登山運動的發展,再加上台灣人對戶外休閒的需求與日俱增,很快地就迎來了法規與登山的衝突。過去主管機關怠惰無為,步道遇事就封,只顧嚴控而不思開放和教育,便一手打造了「黑山」的污名,逼使登山者只能轉往地下活動。

除了承載量與過去的黑山陰影之外,學生社團還受到少子化、社群網路、娛樂科技(如手遊)的衝擊,規模縮減乃至廢社皆時有所聞,大幅限制舉辦行程的頻率與能量。這就是為何時下要找到運作正常的登山社,得依各校的情況而定,簡單來說就是靠緣分,畢竟學子總不能以登山社選學校吧?學生社團如此,成人的登山協會更是飽受高齡化和商業化所苦,對民眾徹底失去吸引力,逐步邁向煙消雲散的結局。