紐西蘭原住民文化與地熱資源

臺灣與紐西蘭的跨太平洋連結

2025/03/25

- 文字 / 潘旻真(臺灣大學政治系政府與公共事務研究所)Powered by 原住民族委員會

紐西蘭(New Zealand)是來自殖民者的稱呼,對世居當地的毛利族(Māori)而言,這片土地名字是「Aotearoa」,意思是「長白雲之鄉」。紐西蘭位於南半球,由南島及北島組成,距離臺灣約9,000 公里。雖然地理上相距遙遠,但臺灣與紐西蘭在傳統文化、自然環境,甚至原住民族的歷史發展上,兩國有著深厚的淵源及相似之處。

毛利族與臺灣原住民族同屬南島語系(Austronesian languages), 並與波利尼西亞其他族群有著共同的祖源。在毛利族的傳說中,他們的祖先數百年前乘坐獨木舟(waka),從祖居地Hawaiki 橫渡海洋,最終抵達紐西蘭並定居。目前紐西蘭人口約500 萬,毛利族人口約占全國20%。

紐西蘭與毛利族的文化背景

毛利文化以口述歷史傳承知識,透過歌舞(haka)、雕刻(whakairo)等方式記錄與祖先的聯繫;有族人形容,這些雕刻作品就像專屬的「區塊鏈」,每一句話、每一座雕刻都蘊含著族群的密碼與歷史。

「毛利族」(Māori)來自毛利語,意思是「一般、正常」,名稱是在歐洲殖民時期,為了區別外來者(Pākehā,泛指白人)而被使用並沿用至今。

在毛利文化中,人是隸屬自然的一部分,當族人自我介紹時,通常會從自己所屬的山脈、河流、部落(iwi)和家族(whānau) 說起, 強調與環境的連結,也展現出對土地與祖先的認同。這種世界觀在實踐「護衛責任」(Kaitiakitanga)時體現,強調人與自然的依存關係,並透過儀式、神話與口述歷史,確保族人世代維持對環境的承諾。如祖訓般和諧共生的信念,也影響了毛利族在當代社會對於土地、自然資源與日常生活的行為及權利守護。

毛利族文化不僅限於族群內部,已深化為紐國的群體認同,例如紐西蘭橄欖球隊(All Blacks)對戰時以傳統戰舞Kapa Haka 威嚇對手;每兩年舉辦的Te Matatini 戰舞大賽更是紐國重要文化盛會,透過競賽凝聚族群認同,傳承並發揚文化至國際舞臺。

2023年原民會舉辦PASIWALI音樂節,邀請Te Matatini戰舞大賽的優選隊伍Ngati whakaue來臺展演及交流。

臺灣與紐西蘭的地熱文化連結

臺灣與紐西蘭不僅在文化上有所關聯,在地熱資源方面也有著高度相似性。兩地同屬環太平洋火環帶(Ring of Fire),此區塊運動活躍,造就豐富的地熱活動。紐西蘭位於太平洋板塊與澳洲板塊的交界處,使其地底的岩漿活動頻繁,特別是在北島的陶波火山區(Taupō Volcanic Zone), 這裡擁有大量的地熱資源,並形成間歇泉、泥漿池與溫泉等特殊地貌。

當地毛利族經營的高級水療中心WaiAriki,從建築到服務設計都以傳統知識作為核心發想。

在毛利語中,「地熱」被稱為 Ngāwhā, 並被視為珍貴的寶藏(Taonga)。毛利族人傳統文化上與地熱關係密切,不僅用來烹飪(Hāngī地熱烹調法)、取暖,還視地熱區域為具靈性的療癒地(Waitapu),透過溫泉進行身心療養或舉行宗教儀式。

毛利神話也與地熱有深厚的關聯,例如傳說中, 祭司 Ngātoro-i-rangi 在攀登湯加里羅山(Mt. Tongariro)時,因天氣寒冷而向遠方的姐妹求助,姐妹們從遙遠的Hawaiki 帶來神聖的火焰,路途休息點便形成了不同的地熱景觀,如羅托魯瓦(Rotorua)與陶波湖(Lake Taupō)周圍的溫泉與間歇泉。

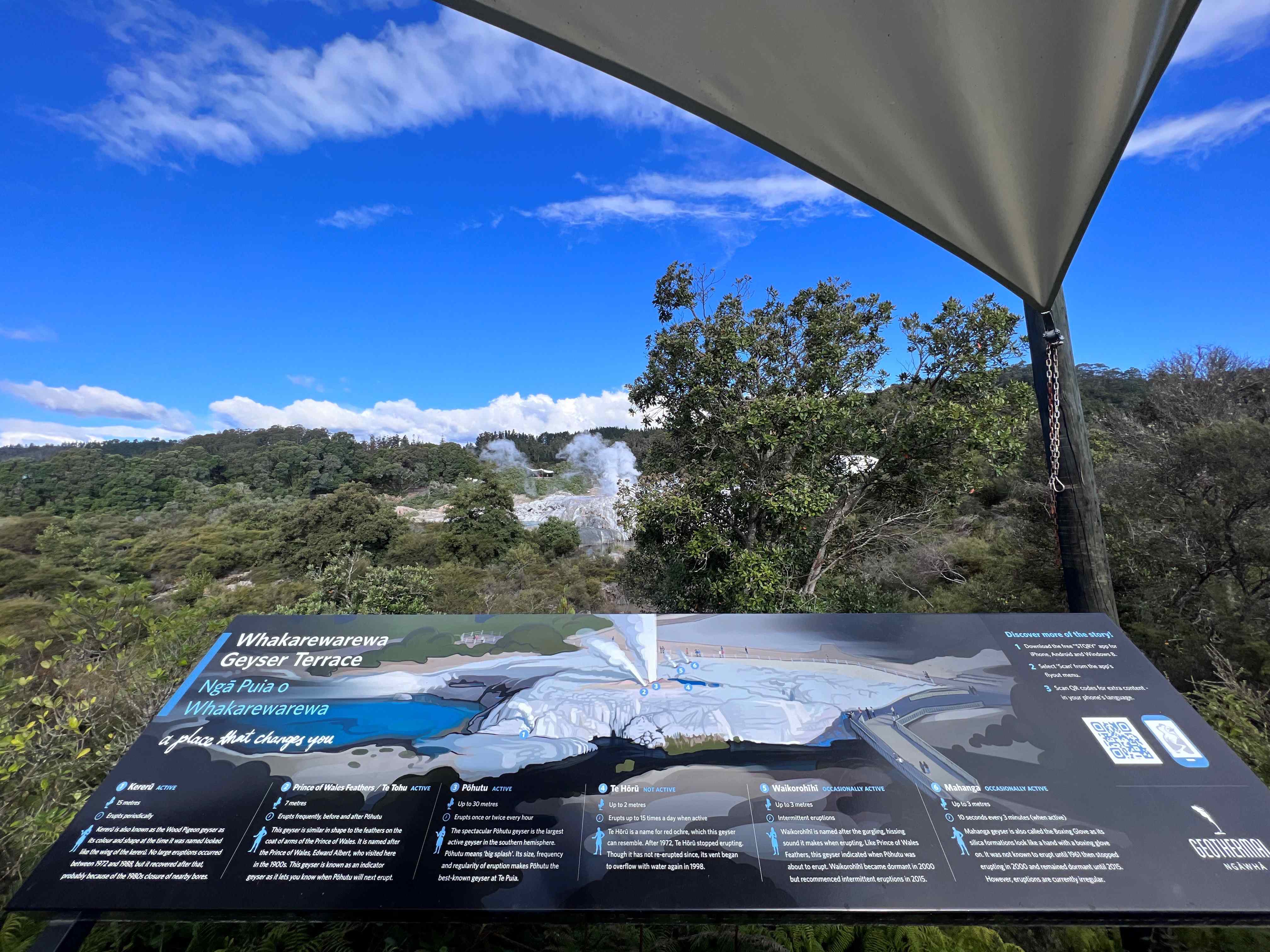

臺灣與紐西蘭兩地同屬環太平洋火環帶,板塊運動活躍,造就豐富的地熱活動,在紐西蘭羅托路亞河畔的部落,隨處可見冒出蒸汽的地貌景觀。

紐西蘭於1960 年代開始發展地熱發電,至今已有14 座地熱電廠,其中至少九座與毛利族社群有不同程度的合作。早期的開發計畫曾與當地族人權益產生衝突,但隨著政府履行《懷唐依條約》(Treaty of Waitangi)及《自然資源管理法》等法規施行,毛利族人在地熱開發中獲得更多參與保障,也更能確保資源的永續利用。

傳統知識與科學的交融

從傳統毛利文化到現代科學,地熱資源已成為紐西蘭的重要觀光與能源資產。以羅托魯瓦為例,該地不僅是毛利族人口最多的城市,也是紐西蘭最重要的旅遊熱點之一。地熱景觀、溫泉療癒、地熱烹飪與文化體驗,使該地成為毛利文化與經濟發展並行的典範。

Te Puia毛利文化村是由當地的部落信託經營,這裡結合了獨特的地熱奇觀與毛利文化,是了解紐西蘭原住民傳統與自然奇觀的必訪之地。

此外,紐西蘭的Tongariro 火山區不僅擁有色彩斑斕的地熱泉與火山湖,周圍更分布多座水力與地熱發電廠,這片水火交融的土地曾是毛利族的傳統家園,如今則成為紐西蘭綠色能源的核心區域。

在文化與環境保護方面,毛利族積極參與開發,並與企業合作,確保開發地熱資源的同時,也能維護族人權益。他們透過如文化影響評估(CulturalImpact Assessment),確保自然資源的開發能夠與文化價值相契合;從教育與科技面展開合作,如與動畫公司開發能源教育遊戲,讓年輕世代從遊戲當中了解地熱資源的價值;以及推動公眾參與,讓大眾試著以毛利價值觀理解地熱文化,並透過觀光體驗將其轉化為經濟優勢。

毛利族將地熱視為寶藏的信念,在文化傳承與環境永續間取得平衡,甚至能夠作為特色輸出,是全球能源發展典範。臺灣與紐西蘭雖然相隔遙遠,但同樣擁有豐富的地熱資源與原住民族文化,如何借鑒紐西蘭的經驗,以這種尊重傳統、擁抱現代科技的共存發展模式,對臺灣原住民族的文化保存與經濟發展,將是未來值得探索的重要課題。