談巴布狄倫最知名作品:〈在風中飄蕩〉為何成為超越時代的民權運動主題曲?

2025/02/07

- 文字 / 新經典文化

這是最接近我們的一本巴布.狄倫

馬世芳嘔心瀝血之作,你將讀到他對狄倫最深的愛與敬意

「狄倫窮畢生之力,以過人的詩情和想像力,在歌裡構築了一個幽深而複雜的『美國』,那是如夢如謎的迷宮,也是現世和歷史的倒影。」──馬世芳

關於本書:

★本書係以2020年馬世芳在誠品信義「巴布.狄倫六講」講堂內容為底稿,重新增補編寫而成。

★因應講堂的概念,全書採左翻橫排的復古講義式設計。

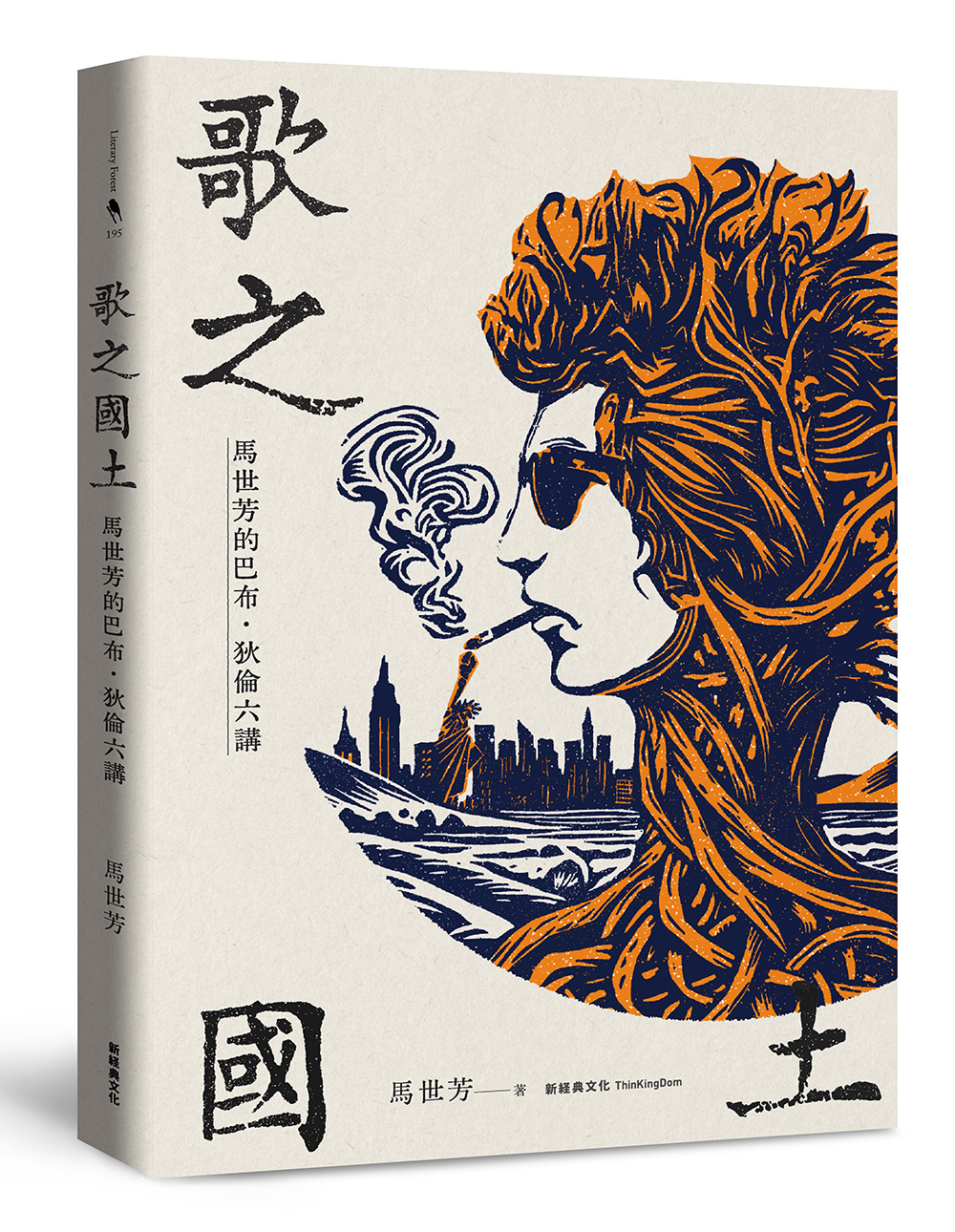

★特別邀請版畫家 張可 製作封面插畫,向六○年代的狄倫致敬。

巴布狄倫──歌手生涯超過60年,發行50張專輯,創作逾500首歌,總銷量破1億2500萬張,榮獲11座葛萊美獎、金球獎、奧斯卡、並成為首位獲得諾貝爾文學獎的歌曲創作者。他是60年代青年文化的旗手,也是洞燭亂世的先知、流行樂壇的宗師。他是吟遊詩人,也是搖滾巨星,而他自己說:「我就是個歌舞者(Song and Dance Man)」。

本書以作者馬世芳在誠品講堂的「巴布.狄倫六講」內容為底稿,重新增補編寫而成。馬世芳從青春期迷上狄倫,蒐集數百張地下錄音,研讀海量著述,越洋追聽演唱會十幾場,歌迷資歷三十餘年。中文世界最能引領讀者深入狄倫宇宙的導聆人,除了馬世芳,不作第二人想。

《歌之國土:馬世芳的巴布.狄倫六講》(圖片來源:新經典文化提供)

書名:歌之國土:馬世芳的巴布.狄倫六講

作者:馬世芳

繪者:張可

出版社:新經典文化

※以下內容經授權摘自《歌之國土:馬世芳的巴布.狄倫六講》,未經同意請勿擅自轉載

1963年,狄倫發行第二張個人專輯《自由不羈的巴布.狄倫》(The Freewheelin’ Bob Dylan)成為當代民謠史最重要的一張唱片,奠定了日後所有創作歌手的原型。之前當然也有很多民謠歌手出過專輯,但沒有任何專輯的影響力能和這張相提並論。

狄倫在這張專輯展現了他多方面的創作才能,包括從伍迪.葛瑟瑞學到的「說唱藍調」(Talking Blues):〈說唱第三次世界大戰藍調〉(Talkin’ World War III Blues)用半唸半唱的方式戲謔地探討末日戰後的景象,也有自嘲、搞笑的〈我將無拘無束〉(I Shall Be Free)、〈巴布.狄倫藍調〉(Bob Dylan’s Blues),表現了他喜劇演員卓別林的那一面。有批判種族歧視的〈牛津鎮〉(Oxford Town), 也有翻唱老民謠的情歌〈可麗娜, 可麗娜〉(Corrina, Corrina)。

但這張專輯最受矚目的,是幾首氣魄不凡、呼應大時代的鉅作。專輯開場曲〈在風中飄蕩〉(Blowin’ in the Wind)可能是狄倫最知名的一首歌,許多不熟狄倫的人也聽過,也可能聽的是別人的翻唱版。沙啞的歌喉,蒼涼的口琴,沒有副歌。三段歌詞,問了九個沒有答案的問題。

「答案在風中飄蕩」是什麼意思?它可以有歧義的。若從積極面來解釋,我們或許可以理解成:風正在告訴你答案,風向不證自明。1965年狄倫的〈地下鄉愁藍調〉(Subterranean Homesick Blues)有一句歌詞說:「你不需要氣象員來告訴你風往哪個方向吹」──風往哪個方向吹,你站著感受一下就能明白。所以,跟著風走,就能找到答案。

但當然,我們也可以從另一個方向解釋:「答案在風中飄蕩」是一個蒼涼的畫面,話語被吹散在風裡。當你想尋找答案,卻只聽見風聲呼嘯。什麼時候炸彈才能夠被禁絕?什麼時候那些人才能重獲自由?答案在茫茫的風裡,誰都不清楚。所以,這究竟是一首抱著希望的歌呢?還是一首無奈蒼涼的歌?我認為都可以,就看你怎麼唱它。

這首歌後來成為60年代民權運動、反戰運動的主題曲,它的語言和旋律都非常簡單,放在狄倫歷年的創作裡不見得是最高明的作品,不過它厲害之處就在於它的簡單──當時許多民謠歌手都帶著一股義憤寫歌,為各種不公不義吶喊、聲援,但那樣的作品,事過境遷之後,往往就變成上個月的舊報紙,只剩下歷史意義了。狄倫不是這樣,這首歌每一句都呼應著當下的議題,雖然沒有點出任何具體的人事時地,但每一個聽這首歌的人都知道他在講什麼,這讓它得以超越時代,成為不朽的作品。

狄倫也常常把真人真事寫成歌,他能把筆下的新聞和人物,變成歌裡具有普遍感染力的故事典型,同樣不會過時,這也是從傳統民謠學來的心法。

〈在風中飄蕩〉的旋律並不是巴布.狄倫原創,而是來自一首古老的黑奴歌謠〈不想再上拍賣台〉(No More Auction Block),狄倫早期現場也唱過這首歌。民謠就是這樣──古人沒有著作權觀念,民謠本來就是口耳相傳,並且常常為流傳的旋律填上新歌詞,或者改造流傳的歌詞配上新旋律。狄倫直到現在仍不斷在自己的歌裡偷渡、挾帶各種前人的詞曲和編曲元素,從他的角度來說,那是人類集體智慧財產的一部分,並不是剽竊。

狄倫是個聰明的創作者,甚至可以說有點狡猾。只要世間還有飛來飛去的砲彈,還有那些別過頭去不願面對現實的人、不知要長幾隻耳朵才能聽見別人的哭聲的人、得不到自由的人、戰爭中無謂犧牲生命的人……,只要這些事還在發生,這首歌就永遠擲地有聲。

〈在風中飄蕩〉最早走紅的版本是紐約民謠三重唱團體「彼得、保羅和瑪麗」(Peter, Paul & Mary)的翻唱。他們跟狄倫是同一位經紀人,被稱作美國民謠圈的大惡霸亞伯.葛洛斯曼(Albert Grossman, 1926-1986)。葛洛斯曼一頭灰髮,是個大塊頭,脾氣暴躁,唯獨對自己經紀的藝人有著無窮的耐心。「彼得、保羅和瑪麗」是葛洛斯曼一手創造的民謠組合,他完全不是充滿左翼知青理想的民謠青年,而是一個聰明絕頂的生意人。當時紐約民謠圈子很熱鬧,每個人都在談理想、反體制,他就嗅到這裡面一定有大生意可做。他從民謠圈找來金髮美女瑪麗.崔佛斯(Mary Traveres, 1936-2009),再找兩個男生彼得.亞若(Peter Yarrow, 1938-2025)和保羅.史杜奇(Paul Stookey, 1937-)和她搭檔合唱。葛洛斯曼命令瑪麗不准曬太陽,保持白皙蒼白的形象。這樣的組合果然成為美國最成功的民謠三重唱,唱紅很多歌,當年連台灣也有許多樂迷。

他把狄倫寫的作品拿給「彼得、保羅和瑪麗」演唱,左手轉到右手,都是自己人,有錢自己賺。他們的三重唱版本充滿正能量,跟狄倫的蒼涼完全不一樣,我認為這兩個版本正好體現了這首歌的歧義性。他們也用鄉村風格翻唱了狄倫同張專輯的〈別想太多,我沒事〉(Don’t Think Twice, It’s All Right),登上排行榜,也順道助長了狄倫的唱片銷售。

1960到70年代,台灣的年輕人通過翻版唱片聽到這首歌。我母親就會抱著吉他唱這個版本,大家還會跟著練三部合聲。我們可以看出一件事:巴布.狄倫的歌如果是自己唱,以他那個破鑼嗓,當時流行歌的聽眾是受不了的,必須靠「彼得、保羅和瑪麗」這樣歌聲柔美的合唱團體來推廣。

狄倫唱歌為什麼是這種破鑼嗓子呢?我們從他後來60年代末轉入鄉村風格的唱片就會發現,他原來也是可以唱美聲的,但因為他的音樂精神原鄉來自那些原生態民謠,不但伍迪.葛瑟瑞這麼唱,鉛肚皮、羅伯.強生(Robert Johnson, 1911-1938)、多克.波格斯(Dock Boggs, 1898-1971),這些老藍調、老鄉村、老民謠歌手,包括《美國民間歌謠選輯》裡的每一個歌手都是這樣唱歌。你想陳達唱〈思想起〉,絕對不可能用費玉清的腔調嘛。但是一般流行歌聽眾比較沒辦法接受這種歌聲,還是翻唱版本容易入耳,很多人是透過翻唱才認識狄倫的才華。因為太多歌手翻唱他的歌,後來哥倫比亞唱片公司甚至有一句廣告詞:「沒有人能像狄倫自己那樣唱狄倫的歌」(Nobody Sings Dylan Like Dylan)──巴布.狄倫應該是西方流行音樂史上歌曲被翻唱次數名列前茅的創作者。