「寫食聖手」唐魯孫,口納百川、飲食流變的第一手資料

2025/03/10

- 文字 / 麥田

美食不只是味蕾的享受,更是一種生活態度和人生哲學。

涉獵廣博的美食名家朱振藩,以別出心裁的視角,將周作人、梁實秋、胡適之、郁達夫、林語堂、于右任、孫中山、唐魯孫、逯耀東、汪曾祺、蘇曼殊等20位近現代風流人物的飲食生活作為主線,勾勒出一幅交織著色香味與情感哲思的美食人文長卷。

這些名士大家不僅在各自的領域留下了絢爛的篇章,更在餐桌上揮灑了別樣的才情和智慧。作者透過淹沒在歲月煙雲中的珍饈佳餚、日常吃食,細膩刻畫每位食家的獨特味覺經歷,展現其背後的人品性情、生活藝術、文化底蘊和社會變遷,以供讀者領略真正的食家風範。

在書中,我們可以讀到諸多有趣的飲食故事,體會大師們的飲食品味與執著,不僅讓我們了解美食背後的歷史淵源和人文情懷,更展現出飲食文化的深厚魅力。讓《食家風範》成為一部充滿人文底蘊,集美食、文化、歷史於一體的難得佳構。

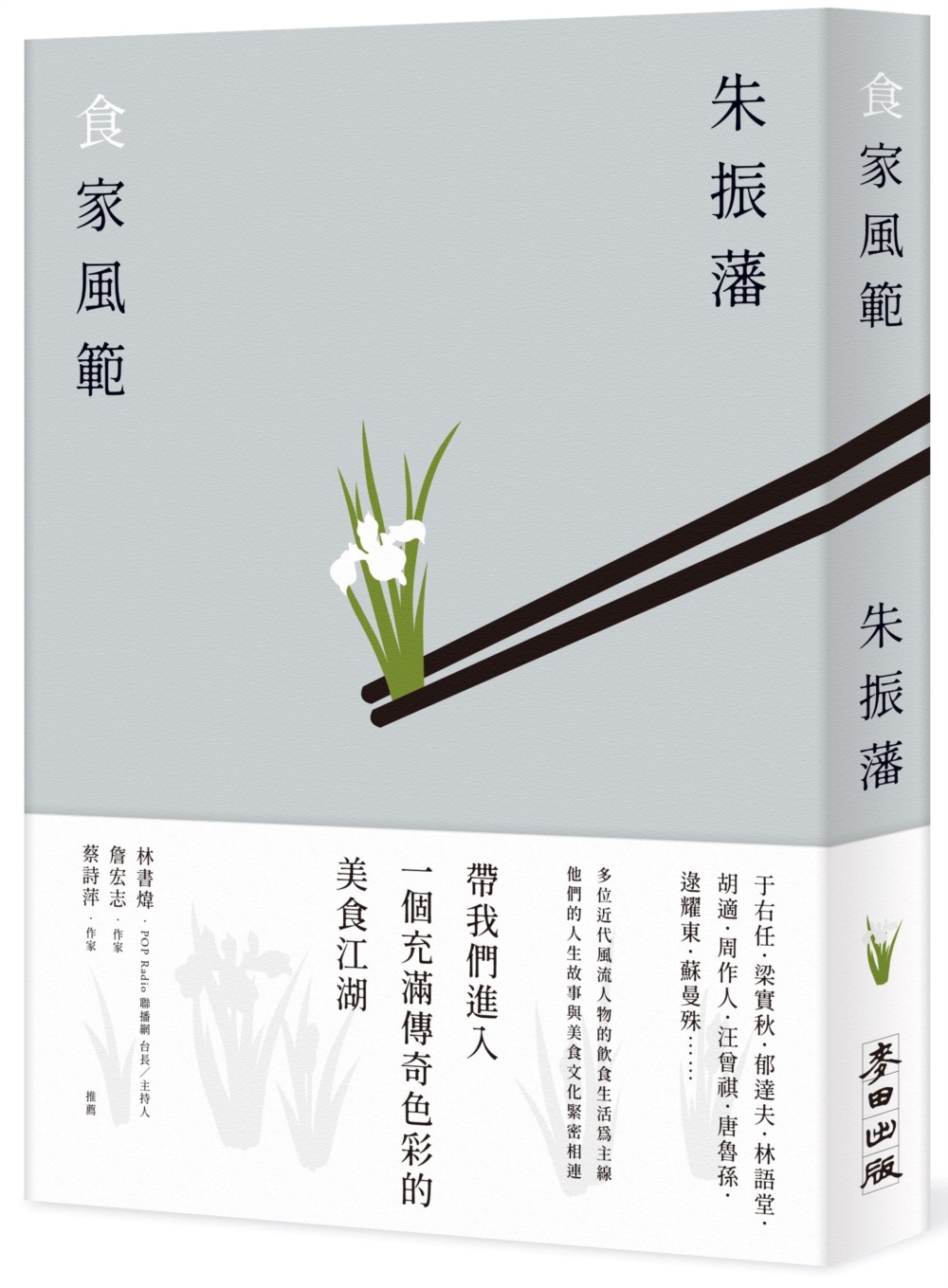

《食家風範》(圖片來源:麥田提供)

書名:食家風範

作者:朱振藩

出版社:麥田

※以下內容經授權摘自《食家風範》,未經同意請勿擅自轉載

金門人每在冬至當天吃潤餅,有年冬至,李柱峰縣長請在「聯泰餐廳」吃潤餅,躬逢其盛的有楊樹清、許水富、李昂、許培鴻、李錫奇、古月及我們一家四口等。當天店家所準備之餅皮,來自金城老店,所搭配之菜料,無不精心製作,總共二十來種,堪稱豕臘干味,而且有膾有脯。我獨食七、八卷,歡暢淋漓之外,佐以金門陳高,乃平生快意事之一。其考究處縱不及桑府,似已庶幾近之了。

以上皆為唐老在飲食上的鳳毛麟角。觀看他的飲食集中,正是「集中七八從『食』樂,當代食家一魯孫」。前半生著墨最多的,當然是北平,其次為江南(包括上海),再次為武漢。透過其汪洋宏肆、海納百川的書寫。這些地方的食物,才能一一浮現,歷歷宛然在目;加上餐館攤販,以及風流人物,猶如萬花筒般,讓人目不暇給。終成一股風潮,引發蓴鱸之思,沛然莫之能禦。尤其可貴的是,能和名士往來,既嘗諸般異味,亦與食家交流,得聆妙語真諦。

前者如曾與有「近代曹子健」之稱的袁克文共品西餐。袁「從不穿西裝,更不愛吃番餐」。他們口有同嗜的,就是愛吃大閘蟹。袁克文發現「晉隆西餐廳」的「忌司烤蟹盅」,肉甜而美,剔剝乾淨,絕無碎殼,「不勞自己動手,蟹盅上一層忌司,炙香膏潤,可以盡量恣饗」,真是不亦快哉!後者除有機會向食壇大師譚篆青請益外,還和嶺南食家梁寒操(均默)大談食經,梁據自己經驗,告以:「吃海味講鮮味實在是北勝於南,北方水寒波蕩,魚蝦鱗介生長得慢,纖維細而充實,自然鮮腴味厚。拿對蝦來說,天津塘沽、秦皇島出產的對蝦,鮮郁肉細;山東沿海一帶所產對蝦,鮮則鮮矣,肉則不及塘沽所產細嫩。……至於台灣東港的對蝦,賣相雖然相當不錯,可是吃到嘴裡柴而且老,鮮味更差,酒館裡把它當成珍品海味,而會吃的人,則不屑一顧」。這讓我想起數年前,曾和倪匡在香港新界流浮山的「海灣海鮮酒家」品嘗海味。所食之海鮮,皆隨蔡瀾購得。等到清蒸對蝦上桌,倪匡吃了一隻,感慨地說:「現已無上好的對蝦可食,真懷念往年在渤海所吃到的。」他這一嘆,看法與梁均默相同。對蝦的確北勝於南,但因後來污染嚴重,即使到了北地,鮮上貨可嘗,實在讓人無可奈何。

唐老走遍大江南北,對中國菜的分布,確有獨到看法,指出:「中國幅員廣袤,山川險阻,風土,人物,口味,氣候,有極大不同,而省與省之間,甚至於縣市之間,足供飲膳的物產材料,也有很大的差異,因而形成了每一省分都有自己獨特口味。早年說南甜、北鹹、東辣、西酸,時代嬗斷,雖不盡然。總之,大致是不離譜兒的。」

他再將中國菜分為三大體系,就是山東、江蘇、廣東;按河流來說,又可分成黃河、長江、珠江這三大流域。而山東菜能成為北方主流,主要是清代河道總督設於山東寧州,為當時第一肥缺,差事又閒多忙少,飲食宴樂方面,自然食不厭精、膾不厭細地講究起來。自乾隆駐蹕江南,鹽商們迷樓置酒,四方之珍,水陸雜陳,淮揚菜遂譽滿五湖四海。至於「吃在廣州」,緣於通商口岸,華洋雜處,豪商囊橐充盈,一恣口腹之嗜,所出菜式,精緻細膩,異品珍味,調羹之美,易牙難得,而且力求花樣翻新,因而嶺南風味,直可味壓江南,成為後起之秀。

等到抗戰軍興,國都西遷重慶,川、湘、雲、貴佳肴,遂成天之驕子,口味跟著大變。及至政府遷台,人們漸惹鄉愁,吃些家鄉風味,聊慰寂寥之情。「不但各大都會的金齏玉膾紛紛登盤薦餐,就是村童野老愛吃的山蔬野味,也都應有盡有,真可說集飲食之大成,彙南北為一爐」。使得他的飲食,在入境隨俗下,亦有所更張,於是像貢丸、四臣(今人多寫成神)湯、吉仔肉粽、度小月擔仔麵、米糕、虱目魚皮湯、棺材板、萬巒豬腳、美濃豬腳、山河肉、旭蟹、碰舍龜、蜂巢蝦等,無不一一過口,尤其欣賞海鮮。而這些古早味,有的現在已經失傳,亦有已非舊時味者。不過,他則早先一步,當令得時嘗之,然後發諸筆端,說得頭頭是道。由於兼容並蓄,且不獨沽一味,視界因而更闊,道得出所以然。他自謂:「任何事物都講究個純真,自己的舌頭品出來的滋味,再用自己的手寫出來,似乎比捕風捉影寫出來的東西,來得真實扼要些。」其實是自謙之辭。

能我手寫我口者甚多,如無過人見識,只是人云亦云。唐魯孫的文筆一流,見多識廣,加上口納百川,故所謂將自己飲食經驗真實扼要寫出來,基本上,「正好填補他經歷的那個時代,某些飲食資料的真空,成為研究這個時期飲食流變的第一手資料」,飲食文化研究者固然視為瑰寶,但對廣大讀者而言,則是悠遊於其文辭之間,望風懷想,綿延不絕。

還有件事值得一提,在唐老的著述中,不乏有關茶、酒、菸等作品,或有歷史根據,或有自家閱歷,篇篇精彩可誦。實將「菸酒不分家」、「茶酒不分家」的精髓,描繪傳神得宜。只是時代不同,菸酒有害健康,現取而代之者,反為茶和咖啡。但當文獻來讀,探討其中精蘊,不啻另個味兒,足以增廣見聞,亦可由此窺知其風會之變。

而一代食家又如何打發一頓,實在滿令人好奇的。原來他愛吃蛋炒飯,甚為講究,非比尋常。曾一連吃72頓,被友人封為「雞蛋炒飯大王」。據他所述,曾吃到兩次至為驚訝的。一次在美國狄斯耐樂園住宿旅館外的「雙龍餐廳」,名為中華料理,實際美式中餐,他心想「犯不上點菜做洋盤,每個人要客炒飯,總不會太離譜兒」,於是叫了一客蝦仁蛋炒飯。端上桌來一看,「飯是用高腳充銀盤盛著,而且還有一隻銀蓋,蓋得是嚴絲合縫,掀開蓋子來看,好像剛打開包的荷葉飯,用醬油燜出來的,倒是毫不油膩,扒拉半天,也找不出一點雞蛋殘骸,疏疏朗朗幾粒蝦仁,還附帶有幾根搯菜,炒飯裡配搯菜,真是開了洋葷」,竟索價6元5角美金(註:按38比1折合,售價200元台幣),價格高昂,不成比例,匪夷所思。另一次則在北平的「中國飯店」,無意中吃到「鴨肝飯」,此飯米粒鬆散炒得透,鴨肝則老嫩鹹淡極為適口,堪稱「炒飯中逸品」。這兩食炒飯,皆出於意料之外,可見食運如何,只能問蒼天了。

對於炒菜之妙,唐書中最令我折服的,則是「東興樓」的大師傅。人在灶火邊上,一把大鐵勺能把勺裡菜肴一翻老高,勺鏟叮咚亂響,「火苗子一噴一尺來高,灶頭上大盆小碗調味料羅列面前,舉手可得,最妙的是,僅僅豬油一項,就有四五盆子之多,不但要分出老嫩,而且新舊有別,什麼菜應用老油,什麼菜應用嫩油,何者宜用陳脂,何者宜用新膏,或者先老後嫩,或者陳底加新,神而明之,存乎一心,熟能生巧」。猶記二十年前,永和有一陋巷小館,其名為「烹小鮮」,老闆年逾五旬,粗壯結實有力,其在灶上功夫,似乎不遑多讓,但見勺鏟翻飛,炒菜頃刻而成,其滋味之佳美,已得調羹之妙。吾家一女一子,自幼看其手段,嘗其精湛廚藝,每看美食節目,如「料理東西軍」,觀其師傅推炒,每每搖頭不已,直呼曰:「不好吃。」

縱觀唐老食書,有親臨其境而不敢食者,如「蜜唧」(將未開眼的幼鼠,拈尾蘸蜜食用);有誤植其菜名者,如「穆家寨」的拿手絕活為「炒麵疙瘩」,而非「炒貓耳朵」。寥寥無幾,無傷大雅。但其記憶力之驚人,口福之至高無上,文筆則有如萬馬奔騰、萬流歸海,在在高人一等,難怪其文一出,有如風行草偃,天下為之轟動。飲食名家逯耀東認為:飲食創作必須是個知味者,且談吃文章不易寫,必須先有枝好筆,讀起來才有情趣可言。執此以觀唐魯孫,謂之「寫食聖手」,實在當之無愧。