草間彌生展覽北師美術館倒數1個月!展覽書預購、4大亮點、主題展區,重現巨大圓點氣球

2025/04/08

- 整理 / alive編輯部

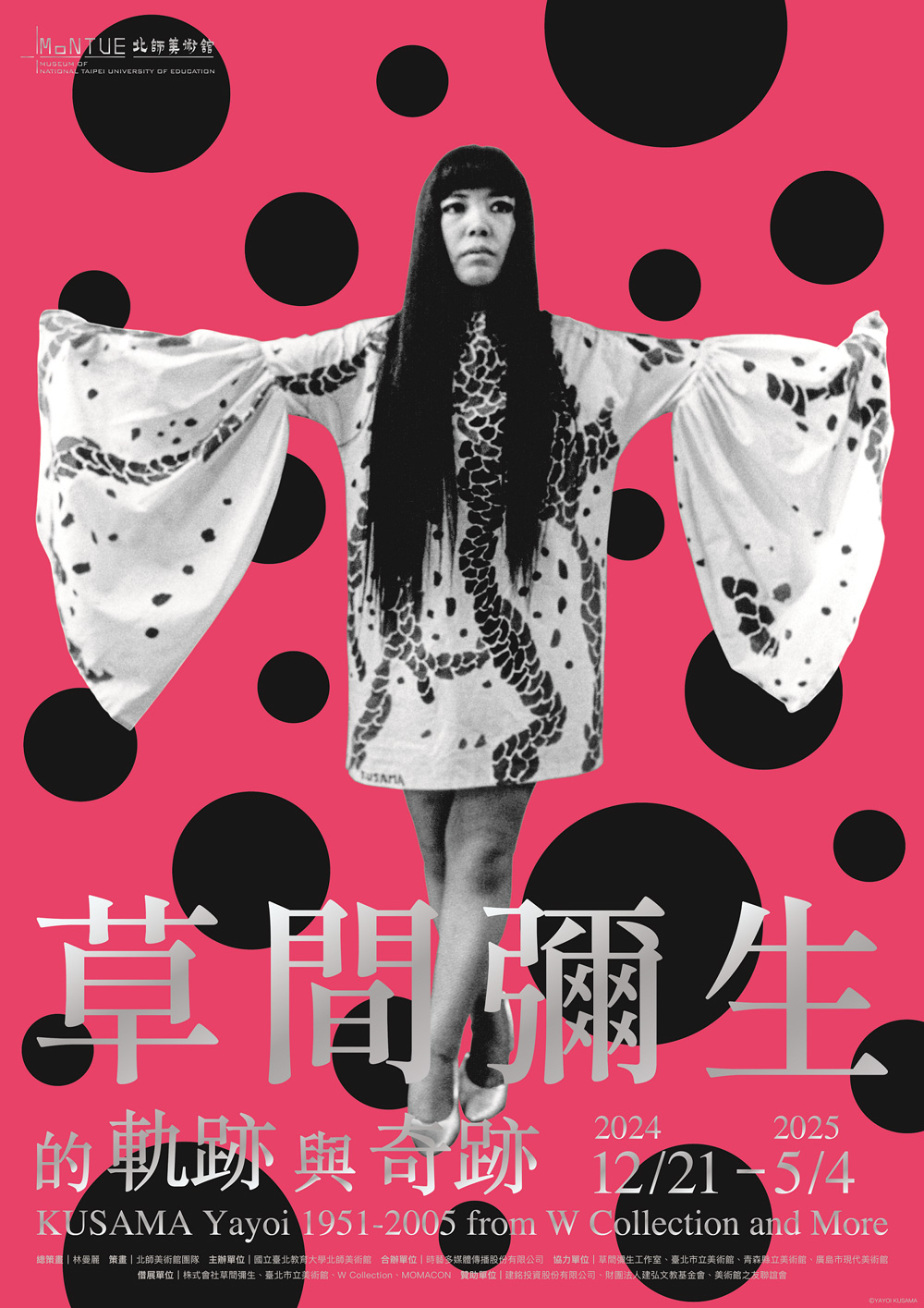

國立臺北教育大學北師美術館隆重推出《草間彌生的「軌跡」與「奇跡」——W Collection & More 1951-2005》展,共有「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」4個子題,以草間彌生生涯中的創作探索與實驗為引,深入藝術家跌宕豐厚的生命軌跡。以下帶你掌握北師美術館草間彌生展的4大亮點、4個展區主題、展覽時間及門票資訊。

草間彌生展覽圖錄預購

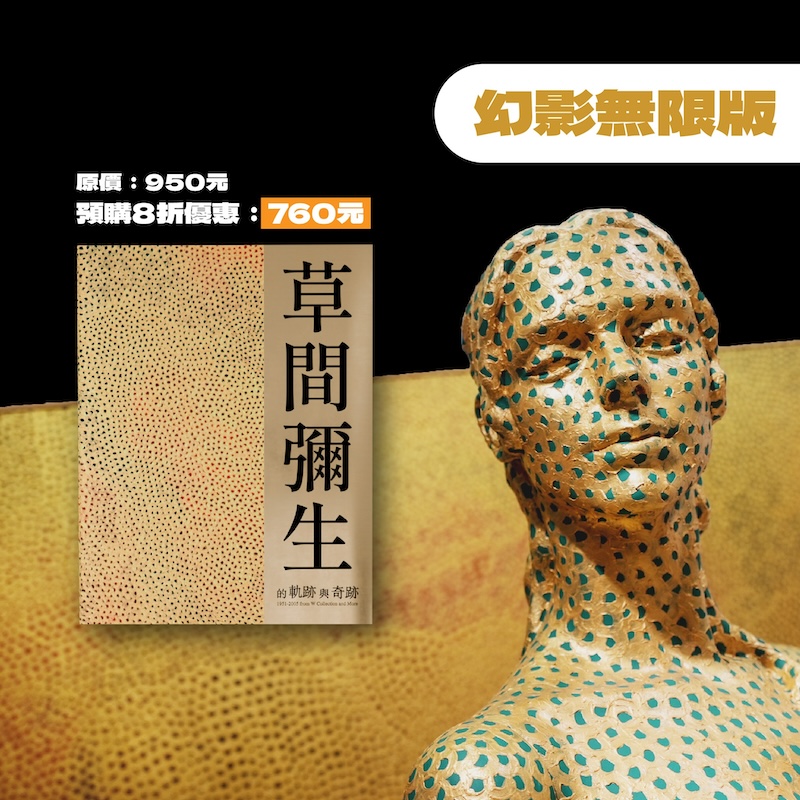

本次展覽推出2款限量版、《幻影無限版》,分別取材於《圓點的強迫妄想》和《幻影的彼方》2大代表作:

《圓點珍藏版》

草間彌生展覽圖錄《圓點珍藏版》。(圖片來源:Facebook@北師美術館)

全球限量500本,每本展覽畫冊均附有獨立編號,採用草間彌生工作室指定的Pantone色號製作的特製皮革,並印有燙銀文字,將作品的藝術魅力與現代時尚完美融合,讓這些藝術作品在展覽結束後依然能夠長久陪伴讀者。

《幻影無限版》

草間彌生展覽圖錄《幻影無限版》。(圖片來源:Facebook@北師美術館)

靈感來自草間彌生於1999年創作的裝置藝術《幻影的彼方》,這件作品由金光閃閃的桌椅、梳妝台、水果、人體模特兒和鸚鵡等構成奇幻室內場景,所有物件都被金色的無限之網所覆蓋。草間彌生曾親自坐在這個裝置內,並拍攝了錄像作品《草間彌生的房間》。

(草間彌生展覽圖錄預購連結。)

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展4大亮點

這次展覽〈草間彌生的「軌跡」與「奇跡」〉奠基於日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」之成果、重製《圓點的強迫妄想》,並借展10餘組鮮少曝光的偶發展演紀錄及服裝展件,聚焦藝術家早期行為實驗對形塑其藝術生涯的重要性。

1.巨大圓點氣球26年重返台灣

草間彌生的作品:位於北師美術館的《圓點的強迫妄想》。(圖片來源:Facebook@北師美術館)

館場內7顆巨大的螢光粉紅黑點氣球,是來自1998年的台北雙年展《圓點的強迫妄想》的作品,也是本次展覽最大型現地裝置。

時隔26年,草間彌生曾在台北市立美術館前展示的巨大螢光粉紅色氣球,再度重現於北師美術館的挑高展廳中。7顆巨大粉紅汽球散落在6公尺高的玻璃帷幕中,觀眾可穿行於氣球之間,鏡射的氣球與空間中的實體氣球相互映射,創造出迷離失重的身體感受。

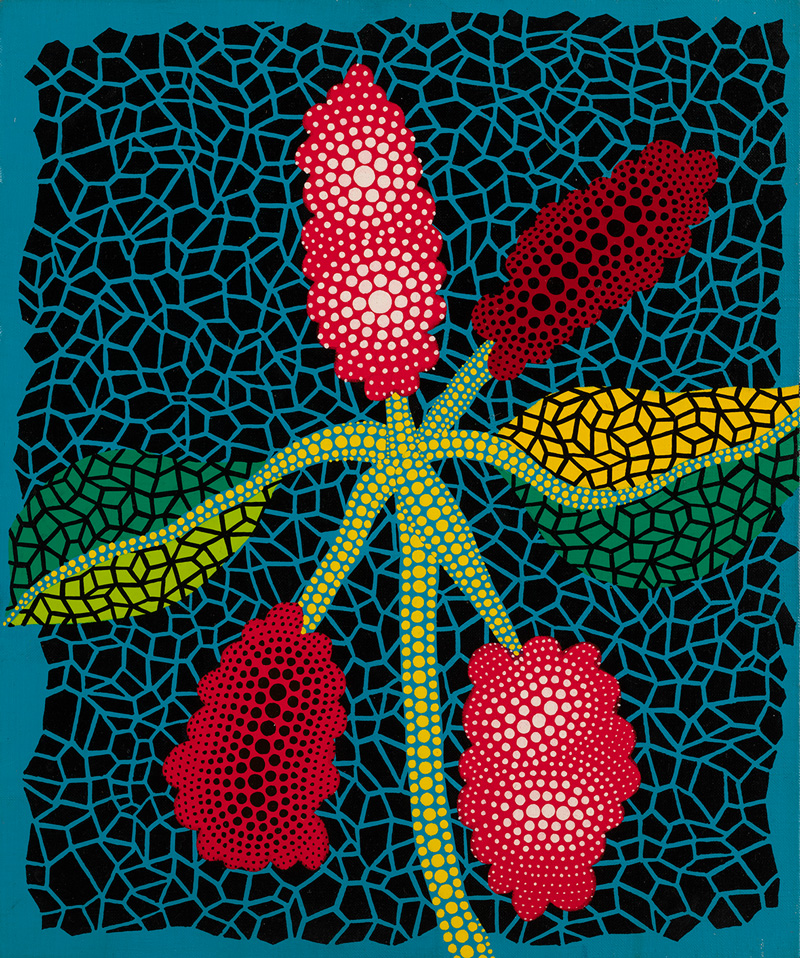

2.回顧草間彌生藝術生涯近70件經典作品

展覽將聚焦她1951年至2005年間的重要創作轉折,展示近70組精選作品,涵蓋繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等多種創作形式。

草間彌生,《無題(彩繪上衣)》,1968,60.0 × 160.0 cm,油彩、布,W Collection。(圖片來源:北師美術館提供)

以草間彌生生涯中的創作探索與實驗為引,展現出草間彌生不斷挑戰自我、突破框架,透過作品與世界映照對話的企圖。

3.多件作品首度在台展出

地下一樓展出草間彌生首度在台灣亮相的限制級作品,呈現她從平面、雕塑延伸至行為藝術的實踐。

草間彌生,《性的強迫妄想》,1997,21.6 × 22.9 × 12.7 cm,複合媒材,W Collection。(圖片來源:北師美術館提供)

在1960年代,草間彌生受反戰與性解放運動影響,她創作了一系列行動藝術。錄像作品《花縱慾》中,年輕的草間彌生在裸體參與者身上塗畫圓點,群眾倒臥於軟雕塑上,相擁、歡呼、交疊。對她而言,圓點象徵個體的消融與界線的模糊,體現她對「愛與和平」的追求。

4.「花」與「南瓜」外,你不曾見過的草間彌生

草間彌生,《花》,1989,45.5 × 38.0 cm,壓克力彩、畫布,W Collection。(圖片來源:北師美術館提供)

除了觀眾熟悉的圓點與網狀圖案如《花》與《南瓜》等平面繪畫,此次展覽也將帶給你不曾見過的草間彌生:從小生長於長野縣松本市育苗場和採種場的她,時常聽見植物與其對話,因之將自身幻化為植物的《自畫像》(1953)。

草間彌生,《自畫像》,1953,29.5 × 22.4 cm,粉彩、墨水、紙,W Collection。(圖片來源:北師美術館提供)

甚至是試圖抹除物我界線的《花強迫(非洲菊)》行為錄像(1999);將圓點滿佈人像和周遭環境的大型裝置《幻影的彼方》(1999),高跟鞋上交織填充了無數陽具形狀的軟雕塑《性的強迫妄想》(1997),以及60年代草間彌生於紐約策畫「乍現」(happening)行為演出時,設計繪製的《無題(彩繪上衣)》原件。

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」4大展區

草間的綻放

從1998年她首度受台灣文化機構委託限地製作開始,呈現她在1985年後至1990年代頻受世界各地邀約,以鮮豔的色彩與大型裝置作品重回國際觀眾視野,此時的作品揮別70年代的陰鬱,愈發流露出生氣蓬勃、無拘揮灑的創作動能。

步入北師美術館,數顆碩大的有機形體橫亙挑高展間,穿行期間彷如走入草間彌生的世界——消融於無盡重複的圓點之中。數件大型裝置、軟雕塑與標誌性畫作,體現1985年後逐步踏上世界舞台的她。

【展出作品】

除了標誌性的《圓點的強迫妄想》,還有度過沈潛時期、透露著神秘靜謐氛圍卻又生機盎然的《夜晚的花瓣》,是圓點又像細胞增生的《夕照》,如同其藝術宣言般的《幻影的彼方》裝置及《草間的房間》錄像,以及從附著物發展為觸手造型的軟雕塑裝置《永劫回歸》,展現出其強大的生命力及創作泉源。

如同其藝術宣言般的草間彌生作品《幻影的彼方》,位於2樓展廳。(圖片來源:北師美術館提供)

位於3樓展區的《永劫回歸》,是以附著物發展為觸手造型的軟雕塑裝置。(圖片來源:北師美術館提供)

圓點・原點

回溯草間早期的創作軌跡,標誌性的圓點源自她童年的精神幻覺,是她連結自然、家庭和社會現實的視覺符號,也是她探索無限的創作原點。三樓展間可看到她早期的圓點、日本畫作品,呈現年少的草間彌生如何透過畫筆,描繪、轉化其眼中所見的自然萬物、家庭關係與二戰的社會景況。

【展出作品】

從20來歲的作品《點》和《自畫像》一探她早期的圓點樣貌、 對自我形象的探討和塑造,《東方鄉愁(日本漆樹)》等作則展現其精湛的日本畫功,以及初 至美國藝壇闖蕩時所繪的《海底》,已然可見「無限的網」系列作品雛型。

草間的蟄伏

此時期的她經歷了旅美時期的受挫與1973年返日後的創作歷程,身心上的恐懼、焦躁、絕望與想望,反映在多件粉彩、墨彩與拼貼形構的平面作品上。

【展出作品】

包括1970年代陰鬱幽闇的拼貼畫作《夢往海底沉去》等4件作品,80年代的《森》和《海底》。

Love Forever

位於地下室的展區,呈現草間在1960年代紐約前衛藝術圈的行為展演,以《花縱慾》等四部前衛的展演紀錄影像,交織大型裝置《驅迫意象》及數件於早期演出中繪製使用的珍貴服裝。這些激進的行動藝術作品,以反戰、性別、身體與愛為主題,挑戰當時的社會規範,激發了觀眾對當代社會的反思。

位於地下室的「Love Forever」展區,呈現草間彌生在1960年代紐約前衛藝術圈的行為展演。(圖片來源:北師美術館提供)

【展出作品】

「乍現」行為錄像、伴隨演出而設計繪製的服飾,以及早期的環境裝置《驅迫意象》:「網」鋪天蓋地延伸至各種現成物之上,人台、家具、動物、食物等,是《幻影的彼方》的最原初版本。從工作室游擊到廣場、公園、證券交易所、美術館甚至教堂等公眾場合,在一片反戰聲浪中,草間彌生以身體行動高喊「愛與和平」。

〈草間彌生的「軌跡」與「奇跡」〉。(圖片來源:北師美術館提供)

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽資訊

- 展覽時間:2024年12月21日至2025年5月4日,週二至週五、週日10:00-18:00,4月起週六10:00-20:30,每週一、除夕、初一休館)

- 展覽地址:北師美術館(台北市大安區和平東路二段134號)

- 活動官網:北師美術館活動頁面

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽門票

- 展覽票價:全票380元

- 購票方式:現場購票、線上購票:KKday、Klock(刷台新信用卡享獨家全票9折優惠)

- 注意事項:採預約時段制售票,每日5個時段,每場次人數有限,進場後不限停留時間。每人單一時段限購4張票

草間彌生藝術生涯發展

現年高齡96歲的草間彌生,為當代藝術史上最具代表性及顛覆性的創作者之一。1929年生於日本長野縣松本市,1957年移居美國,1973年後返回日本定居。

草間彌生學生時期受日本畫訓練,卻不囿於傳統藝術形式的框架,由個體的生命經驗轉化、發展出獨樹一格的藝術語彙,作品媒材遍及繪畫、雕塑、拼貼、行為展演、錄像及大型裝置等,並跨足時尚產業,以其鮮豔奔放的色彩、大膽具原創性的創作題旨及形式聞名於世,於歐美前衛藝術浪潮、乃至於當今視覺藝術領域中,皆佔有舉足輕重的地位。

1990年代,是草間彌生1973年自美國返日後,重回國際觀眾視野,而後大放異彩的關鍵時期。1993年,她成為首位於威尼斯雙年展日本館個展的當代藝術家;隨後5年,洛杉磯郡立美術館、東京都現代美術館接連舉辦大型回顧展,奠定草間彌生作為當代藝術大家的定位。

1998年,草間彌生受昔時臺北市立美術館館長林曼麗及策展人南條史生之邀,於「台北雙年展」創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》,以7個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭,是為草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的重要節點;該次展覽亦開啟這位風靡全球的藝術家與臺灣的頻繁交往。

※延伸閱讀:

「我要用圓點來迎戰」日本國寶女藝術草間彌生的圓點革命

四大類型認識圓點女王草間彌生作品:圓點執念、心因藝術、無限延伸、大型雕塑

草間彌生除了南瓜還有什麼?70件罕見經典作登台亮相

你不知道的「草間彌生展」:每個圓點都要審核、首次授權海外快閃咖啡