墨必斯、尤杜洛斯基兩大巨擘攜手:那部未曾完成的電影《沙丘魔堡》

2024/07/04

- 文字 / 積木文化

由法國漫畫專家努瑪薩篤爾(Numa Sadoul)執筆,分成橫跨1974~1975、1988~1989、2000~2011三個階段的訪談,詳實回顧以筆名吉爾出道,後以「墨必斯」成為全球家喻戶曉漫畫大師的心路歷程。訪談錄透過兩人之間真實且饒富反思的趣味對話,深入墨必斯的家庭、成長歷程、對漫畫的信念及跨足電影經驗,在作者循循善誘之下,墨必斯也分享了接觸神祕教派、心理分析、自然療法、共修團體、毒品、性等私密生活,展現藝術家無可自拔探索創作的過程。書中還收錄墨必斯罕見的繪畫習作,並穿插合作夥伴暢談他們眼中的大師,讓人一窺這位偉大漫畫家的全貌。

《法國漫畫巨匠墨必斯訪談全集1974-2011》(圖片來源:積木文化提供)

書名:法國漫畫巨匠墨必斯訪談全集1974-2011

作者:努瑪薩篤爾(Numa Sadoul)

譯者:韓書妍

繪者:墨必斯

出版社:積木文化

※以下內容經授權摘自《法國漫畫巨匠墨必斯訪談全集1974-2011》,未經同意請勿擅自轉載

在前面的訪談中,我們讀到尚對電影的評論。當年他還沒有拍電影。目前他非常認真看待電影,因為他正在和改編自法蘭克赫伯特(Frank Herbert)、由亞歷山卓尤杜洛斯基(Alejandro Jodorowsky)執導的《沙丘魔堡》(Dune)合作電影拍攝。這項新領域尤其出人意表,因為恰逢吉哈以較全面的角度面對漫畫,至少在《藍莓上尉》如此,並且重新探索自身。在這種(深刻的?)變異、或者是變異原因之一的開端:尤杜洛斯基是住在墨西哥的智利人(嗯哼),他是一名編劇、「偶發藝術」的創造者、作家、思想家、幽默漫畫家、塔羅牌占卜師、與阿拉巴爾(Arrabal)和托普(Topor)發起「恐慌運動」(mouvent Panique)。尤杜洛斯基以電影人的身分執導《凡多與麗思》(Fando et Lis, 1968)、《鼴鼠》(El Topo, 1970)和《聖山》(La Montagne sacrée, 1973),是劃時代的、具原創性的藝術家,他選擇了尚.吉哈拍攝一部新電影,特別適合這部巨作,那就是《沙丘魔堡》。如果你名叫「墨必斯」,這絕對是最夢幻的電影處女作!我看到他們兩人一起工作的樣子,著實令人羨慕。他們在各自的桌子前,面對店門聊天,提出想法,說些蠢話,也有衝突。漸漸地,尚畫草稿,接著以高規格漫畫的形式完稿,這些就是電影的分鏡,與動畫技法類似的初步視覺化。他每天都這樣度過,直到開拍那一刻。還有一個重要的小細節,因為可以證明某種神奇的預兆,對於吉哈此刻浸淫的氣氛而言意義重大:1965年,尚在墨西哥的時候,曾為亞歷山卓尤杜洛斯基的詩集中使用的插畫繪製過一系列草稿,當時他完全不認識尤杜洛斯基。十年後兩人相遇了。又一個連結被串起⋯⋯

(N為作者努瑪薩篤爾、M為漫畫家墨必斯)

N:說說你和尤杜洛斯基的合作是如何發生的吧。

M:我是到一間辦公室送電影海報時遇到尤杜洛斯基的。他看見我,對我說:「啊!吉哈,我對您的漫畫很熟。您願意參與拍攝我的電影《沙丘魔堡》嗎?」那還用說?我當然接受啦!那是今年(1975)3月的事。他補上一句:「五天後我會去洛杉磯,您要不要和我到那裡度過一個星期呢?」我一開始拒絕,然後在他離開前兩天又打電話給我,我答應了,那是我仔細思考,思考到腦袋都要燒壞之後。最後我明白必須去,必須放手一搏。

N:你們去洛杉磯做什麼?

M:我們打算和道格拉斯.川布爾(Douglas Trumbull)製作一部分鏡稿,就是那個幫《2001太空漫遊》(2001 : A Space Odyssey)做特效的人。我們和川布爾一起工作了一個星期,但是尤杜洛斯基留下他一起拍攝這部片。短短幾分鐘,我就決定要參與拍片。

N:當時你已經看過尤杜洛斯基的電影了嗎?

M:我知道《聖山》,很欣賞這部電影;我最近在私人放映會看了《鼴鼠》,也很美的電影。我猶豫是否前往洛杉磯的原因,是因為我正在畫《藍莓上尉》的《天使面孔》(Angel Face),認為如果按照我的工作節奏絕對不可能準時完成。因此,為了這部電影,我很清楚自己必須在6月準備好,於是我以破紀錄的速度畫《藍莓上尉》,20年來破天荒頭一遭,而且還比預定計畫早一個星期完成單行本! 7月初就開始和尤杜洛斯基一起認真工作。

N:你在電影中擔任什麼職務?

M:我是第一助理,也幾乎是劇本的共同作者。實際上,尤杜洛斯基花在劇本上的時間已經超過兩年,不過我們兩人都很享受分鏡的過程。尤杜洛斯基對這部電影有明確的想像,他把我帶到他想要的方向上,我在這些架構裡(我覺得很自在)創作的方式就像在《藍莓上尉》中一樣。

尚突然問我,是否聽過卡洛斯.卡斯塔尼達(Carlos Castañeda)和他的朋友唐望(Don Juan),一名亞奎巫士。雖然看似不相關,其實這與我們的主題是有關聯的。卡斯塔尼達是一名美國學者,有幸透過一位名叫唐望的印地安年長巫士,因而接觸烏羽玉仙人掌的研究。他在精采文獻中敘述這份啟蒙如何連結到他的書寫。閱讀這些書籍,就會很明白吉哈目前的個性轉變。

是尤杜洛斯基讓我讀這些書的,我實在太震撼了。這一切全都深入我的內心,向我展現另一種人生,一種嶄新的思考方式。當然,我原本就偏愛這類事物,不過在他的陪伴下,這種現象更加強烈。建議我讀這本書是他影響我的方式。在工作中有一個影響,那就是一個人的日常意圖對另一個人的影響,兩個人之間的摩擦,以及隨之產生的各種碰撞。不過當他把這些書交給我時,完全正中紅心,這些書以不可思議的方式讓我感到充實!我也任由自己被填滿。於是我處在一種奇怪的狀態,我相信目前發生在我身上的事情,就是我的人生轉捩點。我讀赫曼赫塞(Hermann Hesse)的《荒野之狼》(Der Steppenwolf)時也體驗到同樣的感受:它讓我能夠解釋並接受許多心結,過去我或許只將這些心結當成好笑的小事,然而這些心結其實非常重要。在卡斯塔尼達的書中就存在這種對真實的永久爭辯,令人心碎悲痛。也許我們在閱讀基督教書籍或其他抽象文本時,也會感受到同樣的震撼:從任何事物中都能獲得啟示,從禪,甚至納粹主義都可以。我則是從他的書裡得到啟示。

N:聊聊你不穩定和狂熱的本質?我總是看見你為某個人或某個事物激昂不已。你特別容易受影響。

M:大概吧,但這部分我很清楚,我覺得這是個大毛病,而且給我造成一大堆麻煩。在此之前,尤杜洛斯基讓我讀一本關於禪的書作為準備,書名是《箭藝與禪心》(Zen in the Art of Archery)。惱人的是,讀了這本書,我意識到這比我想像的更難。想法都是一點一滴慢慢建立起來的,但沒有因此比較輕鬆。

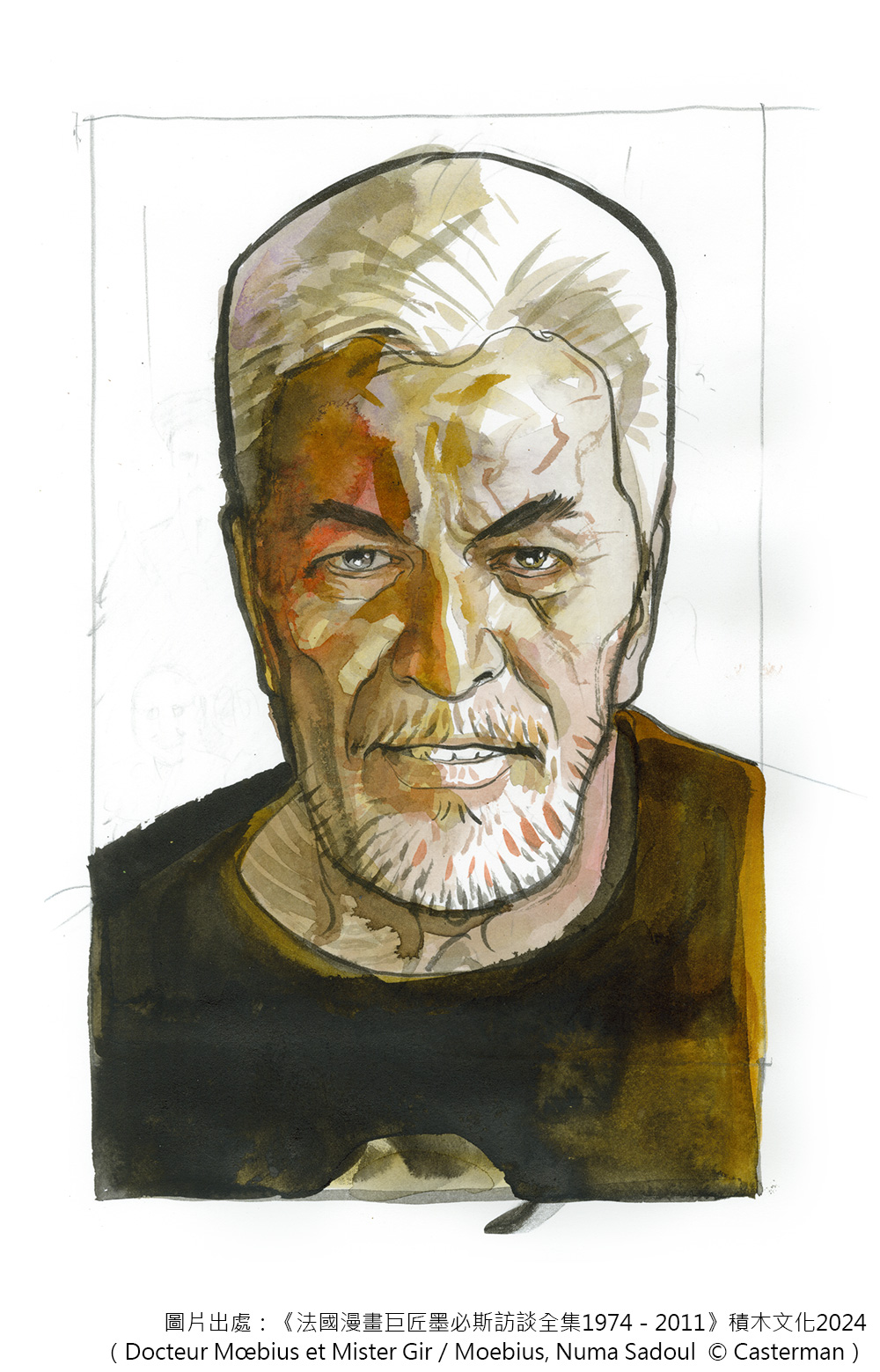

亞歷山卓尤杜洛斯基肖像(2008)。(圖片來源:積木文化提供)

N:所以改變你的其實不是接觸到電影,而是更深層的東西嗎?

M:兩個事件是重疊的。電影和漫畫一樣,並非全都會帶來啟發,而是某人的電影、某人的漫畫。事實上,不管你喜不喜歡尤杜洛斯基的電影,尤杜洛斯基就是一個非常傑出的人。他很好、很搞笑,但這傢伙也很厲害,連見多識廣的人也要敬他三分!他善於操縱人的能力之強,已經到達非常文學性的境界:這很常見,他對人極具影響力,在書裡讀到這種人的時候我總是覺得想笑。和他相處的感受很奇特,真的太棒了!尤杜洛斯基對我而言是真正的導師,讓我認識到自己的本性。

N:這對合作不會造成任何問題嗎?

M:確實會。工作方面會有衝突,因為尤杜洛斯基總是將自己的意願強加在某個人身上,而且他二十年來都習慣獨立工作、自己做主。跟尤杜洛斯基一起工作,我必須不斷保持謙遜,這可是非常艱鉅的工作。而他也必須讓我維持這種謙遜態度,同時又不能破壞我的創造力。他很清楚,他也在摸索,和我一樣。我們在彼此周圍繞來繞去,試圖不要傷害對方,每天都要臨機應變。不過,在心理操控方面他駕輕就熟,是我讓自己被操控,主要因為他是以書籍、句子、小啟示⋯⋯等為媒介來影響我。他身上有一種虛偽的天真和敏銳洞察力的混合,真的是很有意思的人。他懂很多事情,但僅限事物的運作機制,他只對解讀世界的方法感興趣,也就是找到世界的連貫性,不是以知識分子的身分做這件事,而是以獵人、漁夫的身分,就像卡斯塔尼達的書描述的那樣。而且,他認識卡斯塔尼達本人。他最大的愛好就是塔羅牌,不是只當成遊戲,而是做為開啟世界的鑰匙。

N:今天是1975年9月6日,你可以想像自己繼續待在電影圈嗎?是和尤杜洛斯基一起?還是沒有尤杜洛斯基呢?

M:我不知道。除了心理生活,我已經不再訂定計畫了。我的心理生活變化的方式會影響我的計畫和行為。

N:這不是什麼新鮮事,你一直都是這樣。

M:對,但以前我一直很被動,卻給人一種積極的印象。在這方面,我一直沒有明確的方向,有點像沒經驗的游泳者停留在水面上。而現在,我開始學一些蛙式的動作了!很令人興奮!浮現明確的方向了,我還不知道會如何接受它,但反正順其自然,我也不追求進一步了解!

N:你願意聊聊卡斯塔尼達探討的事嗎?

M:可以。

N:也許你會懷抱堅定理想上路,或是潛心冥想幾年?

M:是有這個打算,但沒那麼單純。這確實有可能往不是漫畫也不是電影的方向發展⋯⋯但我同時發現自己的表達方式也是一種武器。我該走的路就是表達自己的想法,很可能就是畫漫畫。因此我可能在漫畫方面會變得野心勃勃,試圖打造壯觀遠大的作品。例如《亞薩克》(Harzak),我知道被誤解,一般人認為根本沒有劇情可言。然而在創作過程中,我逐漸意識其中確實有劇情,只不過故事才剛開始浮現,讀者要到結局才會明白。這不是在漫畫中會見到的劇情,這才是衝擊之處,這個劇本比起漫畫,更偏向文學。而且這種手法並不是事先決定的。我在探尋內心的某個連我自己都不知道的東西。然後故事就浮現了,自動發展出連貫性!創作《巨根男》的時候,我踏上一段冒險,任由內在的矛盾引導我。連貫性就是由此而生。這就是我想要掌握的自動性技法。

閱讀卡斯塔尼達的著作大大影響了墨必斯的魔幻風格與奇妙思想。《墨必斯雜想錄》(Inside Moebius)第五集(2004)。(圖片來源:積木文化提供)

N:電影是不同的領域,你必須強迫自己更加嚴謹。

M:當然,但如果進入電影領域,也充分理解,就可以在這條道路上重新出發。我現在做漫畫的方式之所以可行,是因為我已經畫漫畫二十年,深知無數「竅門」。這就是所謂的「實作」。電影也一樣,必須要完全消化實作。

N:但你做電影的態度和做漫畫不是自相矛盾嗎?

M:我一切從零開始。我對尤杜洛斯基的心態和我對吉蘭是完全相同的。為了追求與尤杜洛斯基的關係中的精確性,我不斷運用持續創造和即興的原則。有一道隱約的界線,但是我不再認為自己是隨波逐流的浮標,我正在往某個東西前進,雖然不知道那是什麼或是往哪裡去,但我在前進⋯⋯我感覺自己變得更好、更靈活、更積極。只是這很困難,畢竟畫了二十年漫畫,我太自命不凡,我的自我太強烈,很難接受矛盾或錯誤!

N:我覺得很奇怪的是,你這麼聰明又善於分析,卻有辦法讓作品保持如此自然流暢又強烈,而且你不會迷失在創作中⋯⋯

M:我總是在分析自己的作為,但都是事後才分析。其實我的創作很費工夫。一般人認為《亞薩克》沒有劇情,事實上我可是挖空心思啊!還有我「機靈」的一面總是能讓狀況迎刃而解。我永遠都有辦法解套。

N:如果繼續在電影圈,並製作自己的電影,畫漫畫會不會變得很困難?

M:一定會,但那也是沒辦法的。漫畫家上墨線就像導演殺青電影,下手就沒法補救了。

N:對,但是重畫一格比重拍一個段落簡單多了。

M:上墨線的時候,如果發生意外,我會設法融入、利用。電影也一樣:拍攝期間可能會下雨,最好欣然接受。

N:在《沙丘魔堡》中,你也負責場景和劇服設計嗎?

M:我們會依照劇情需要尋找場景,然後請專家處理。我當然可以設計機械、飛船、宇宙航艦等,但我認為交給專業人士是更聰明的做法(而且他是英國人)。尤杜洛斯基有一個完整的願景,這份願景很重要,他選擇接受我將視覺意外加入他的電影中。選擇我這件事本身就非常尤杜洛斯基作風!我在其中所擁有的自由,就是尤杜洛斯基的自由!

N:為什麼他選擇了你?

M:他很喜歡《藍莓上尉》,他從中看出我知道如何訴說情境和運用鏡頭的戲劇張力。另一方面,他從墨必斯身上感受到我在窺伺自己的潛意識,而且我能接受意外。總之,我們都很喜歡對方。

N:你們的相遇真的是偶然嗎?

M:尤杜洛斯基說沒有偶然這回事,還有什麼好說的呢?還有,我開始不再那麼害怕和自負了。我和其他人一樣,需要被愛。我以前認為,壯大自己並且走在正道上,很像在羞辱他人。現在我不再為此感到害怕了。人生中我最做自己的時期,是在我15、6歲,當我研究自我存在的時候:我會看著鏡中的自己,探索內心,感覺到其中有一股他媽的超強力量將會推動我的一生!當然,那時我已經在畫漫畫。接著我開始與現實搏鬥,整個人都洩氣了,覺得自己什麼都不是。再也不相信自己的力量。然而那股力量仍在等待,備而不用。現在我感覺到力量又出現了⋯⋯同時,為了恢復平衡,我透過找尋謙遜來抵銷這股力量。到目前為止,吉爾和墨必斯之間的平衡還算穩定,頂多有點傾斜,如今這股力量變成垂直的,在高尚品德和墮落習氣、極度謙遜和極度傲慢、極度脆弱和極度強大等等之間。所有這些東西都在我的內心,但是尤杜洛斯基讓我得以窺見它們,像在看一個場景。目的是要捕捉世界,消除個體、小我,因此必須充分開展,像盛開到即將凋謝的花朵,只留下種子,而種子將落入土裡⋯⋯我必須真正成為土壤的一部分!但也許最後什麼都不會發生,而我已經到達極限。一開始和尤杜洛斯基相識,是因為我無法招架他的猛烈攻勢。他不斷丟象徵主義啦、塔羅牌啦、卡巴拉之類的,我拒絕加入他的計謀。然後我就再也無法抗拒了:一切像潮水般湧入⋯⋯太美妙了!總之,我很清楚自己一直都能辦到,只是內心不情願,但現在已經不會了。我發現藝術本身不再是終結,至少對藝術家而言不是。沒有任何事的本身就是終結,除了世界、大地以及我們能夠行走其中的事實,沒有什麼是真正重要的。這就是我喜歡科幻小說的原因,這種文學令人感受到人類是如此謙卑渺小!

N:沒錯,這是玄奧的文學。

M:啊!完全沒錯。但那只是文學。我喜歡的是科幻小說作者在不知不覺中打造玄奧,就像儒爾丹先生(Monsieur Joudain,譯註:法國喜劇作家莫里哀的劇中人物)脫口而出的散文!只不過,科幻小說並不是需要以實證觀點建構、也不求討好的文類,因為藝術就是一種自滿的形式,作者會在其中放入很多自我。但正因如此,科幻小說中的自我最少:作者無法把微小的自我放進作品中,這是不可能的!這就是為何最出色的作者都是渾然天成的聖人⋯⋯科幻就是無盡,是空想的迷醉。從集體角度來看,這是很了不起的事。

N:在這一切過程中,《藍莓上尉》會變成什麼模樣?

M:我的夢想是打造一個藍莓上位遭遇各種麻煩的狀況中,他會去見一名亞基巫士,開始他的啟蒙之旅。換句話說,讓卡斯塔尼達和《藍莓上尉》的內容對調!只有這樣,我才能結束這個系列。

N:你不想回墨西哥嗎?

M:這個問題很有意思⋯⋯這個嘛,有件大事正好要發生:目前新的十年週期即將結束,我準備回墨西哥一趟。這次會是第三次,每隔十年我就會回墨西哥一次,每一次都是為了在那裡找到某些事物,免不了讓我成為自己!真的有一股不可思議的力量吸引我回到那裡去,我也沒辦法啊!

N:這次會是什麼?你有頭緒嗎?

M:首先是芭琦塔(Pachita)。芭琦塔是一名被某種神祕力量附身的老婦人。她完全沒有受過教育,但在附體的狀態下,她創造出目前沒有任何醫生能夠辦到的奇事。例如,她進行過奇蹟般的心臟移植手術,只用一把菜刀,沒有消毒,什麼都沒有!而且她的手術都很成功。

N:是尤杜洛斯基告訴你的嗎?

M:對,但是我親自遇過被芭琦塔治癒的生產線工人,一人有無法治療的癌症,另一人就是器官移植。貨真價實的!但這次我想見的不只是芭琦塔。

N:那是什麼?

M:我非常清楚自己想在墨西哥尋找什麼,但是我不會告訴你,這樣你的書裡就會有一個祕密!如果我找到了,之後再告訴你。但我也可能不會去墨西哥。

N:你曾經在大麻的效果下創作嗎?

M:那當然。你說的「自動性技法」創作類型的大原則,就是因為大麻我才發掘的。可以說整個新生代漫畫家,尤其是從地下漫畫發跡的,都是這樣,而且只抽大麻。也有藝術家吃LSD,但是我不知道那是不是真的有用。我在墨西哥的時候曾經吃過迷幻蘑菇,我想產生的效果和LSD是一樣的,不是很有用,我沒興趣。這是偷懶的伎倆,不清不楚,而且會失控。不過大麻可以解放某些機制,而且顯示出整體效果是正面的。

N:有些人會說酒精也一樣。

M:所有的文明都有自己的興奮劑:蘑菇啦、酒精啦、古柯鹼啦、大麻⋯⋯你有沒有注意到,在我們的葡萄酒文明中,其他興奮劑是被禁止的?佳釀愛好者堅持這個觀念:葡萄酒等於文明。商人巧妙利用這個觀念,把所有廣告都建立在葡萄酒的文明快意效果上。整個地中海以北就是葡萄酒文明,地中海以南則是哈希什(Hashish,大麻樹脂)文化。有人跟我說大麻文化沒什麼了不起時,我不同意。阿拉伯文明不就比我們的文明更有趣嗎?近東思想能讓你思考,讓你覺得西方思想未必就是最好的⋯⋯

N:我想你從來沒有寫過探討大麻的故事?

M:沒有,甚至連人物正在抽大麻的場景都沒出現過。如果有一天我要做這樣的故事,那可不會是急就章的小品,而會是很嚴肅的東西,要能撼動人心。並不是我不想畫,而是我感覺自己還沒準備好。但總會有那麼一天的。我開始在《狂嘯金屬》(Metal Hurlant)中加入一些暗示。

N:你會在抽大麻之後畫《藍莓上尉》嗎?

M:很少,但有過幾次。這滿有趣的,帶給我一些新想法。多虧了大麻,讓我發現了這系列中的許多事。我不會在遇上困難和工作不順利的時候抽大麻;一切都好的時候我才會抽。如果是為了獲得靈感,或想在狀況不順利的時候靠大麻解套,這樣非常糟糕。事實上,大麻是馴化的植物,抽大麻是非常奇特的手段,非常神秘,對每個人而言都是獨一無二的。必須傾聽大麻,而不是把它視為毒品,大麻是好朋友!大麻沒有太多權力,是個溫柔的朋友。「瑪麗珍」(Mariejeanne,譯註:大麻的法文俗稱)這個名字多甜美呀!

N:你覺得哈希什如何呢?

M:我不喜歡。至少那不是我的價值觀,非洲對我沒有吸引力。我喜歡大麻葉,美洲那派,所以這又回到墨西哥啦!墨西哥、瑪麗珍:是甜美、母親(瑪麗)、沙漠⋯⋯大麻是很神聖的植物,這可不是我亂說的。我們大部分在抽大麻的時候,確實沒有考慮到這一點。我們對大麻的態度太隨便了,把它當成商品。雖然在某些儀式中大麻是神聖的,還是要非法取得。在美洲採摘大麻葉的人,那些道地的大麻吸食者,總是會因為必須採摘葉片而向植物道歉呢!大麻原本是野生植物,必須到沙漠中尋找,完成真正的啟蒙之旅。也有一些植株不會給你葉片,而是給花。大麻有股神祕感。每次摘一片葉子,都必須向它道歉。